セラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)リーダーの皆様を対象とした、人材の育成や人材マネジメントの無料セミナーを企画いたしました。

リーダーになったとき、一番の悩みである「ひと」に焦点を当てたセミナーです。

リーダの役割から、求められるスキル、「こうするとスタッフのモチベーションが上がる」のコツをお伝えいたします。

✅コンパクトに✅盛りだくさんにお伝えいたします。

そして、何よりも無料!

ご受講をお待ちしております!

セラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)リーダーの皆様を対象とした、人材の育成や人材マネジメントの無料セミナーを企画いたしました。

リーダーになったとき、一番の悩みである「ひと」に焦点を当てたセミナーです。

リーダの役割から、求められるスキル、「こうするとスタッフのモチベーションが上がる」のコツをお伝えいたします。

✅コンパクトに✅盛りだくさんにお伝えいたします。

そして、何よりも無料!

ご受講をお待ちしております!

理学療法士でありながらも、キャリアコンサルタントの資格をもつ金森輝光さんにインタビューしました。

金森さんは、ご自身の経験から、若手のセラピストの皆さんのキャリア支援に携わりたいという思いから、理学療法士として病院に勤務しながら、キャリアコンサルタントの資格を取得されました。

”これまでの金森さん”と”今後の金森さん”について伺いました。

◎ 金森輝光さんのプロフィール

【ご経歴】

日本大学文理学部体育学科卒業

社会医学技術学院理学療法学科卒業

慈恵医科大学付属柏病院、戸塚共立リハビリテーション病院、湘南慶育病院を経て、

医療法人光陽会 ハートケアいずみ訪問看護事業所 現在在職中

【取得資格】

中高等学校保健体育第1種教諭免許

理学療法士

国家資格キャリアコンサルタント

健康経営アドバイザー

◎ 自己紹介と、現在の活動をお教えください。

現在47歳で2児の父親です。出身地は千葉県で、転職のために神奈川県に移り住み、現在は横浜市に住んでいます。

趣味はウォーキングと読書、釣りです。ウォーキングは通勤時に新しい場所を歩きながらリフレッシュしています。釣りは息子と二人で防波堤釣りを初心者状態で楽しんでいます。

現在は、理学療法士として20年以上の経験を活かし、ブログやSNSでは健康管理やキャリア形成に役立つ情報を発信しています。特に、医療従事者の方が充実した働き方を実現するためのヒントをお届けしたいと思っています。

病院勤務を経て、キャリアコンサルタントとして、医療従事者の個別相談を行っています。また、歩行改善やインソール療法の経験を活かし、健康維持に関する知識を広める健康経営支援活動をしています。もちろん理学療法士としても訪問リハビリ分野で活動しています。

◎ 現役の理学療法士で、キャリアコンサルタントの資格取得にチャレンジした理由をお聞かせください。

経験年数が5年を超えると、学生や後輩の指導を任される機会が増えます。

私自身、9年目には約50名のスタッフを抱える所属長となり、職員教育や1on1の面談に多くの時間を費やしてきました。その中で難題だったのが、「自律的(主体的)に行動できる人材をどのように育てるか」という課題です。学会への参加や文献調査を行いましたが、明確な答えにたどり着けず、心理学を中心に教育や学習、モチベーション、主体性について独自に学び始めました。

その結果、自分のキャリアを自ら形成する力が、自律的に行動する基盤だと気づきました。他業界ではキャリア研修が一般的に行われていますが、私が20年間勤務した病院業界ではそのような研修がなく、目標管理制度も形骸化していました。医療従事者にもキャリア教育が必要であると強く感じるようになりました。そこで、指導者としてキャリア教育を提供できる存在になりたいと考え、キャリアコンサルタントの資格取得に挑戦しました。

◎ 今後の金森さんの描く自分をお聞かせください。

私が描く将来像として、まずは業務委託などを通じ、一人の個人として仕事を依頼される状態を目指しています。その上で、自分の商品である個別相談、セミナー講師、健康経営支援などを提供し、自立した働き方を確立したいと考えています。

理学療法士として70歳まで現役を続けるのは難しく、収入面での安心感も得られない可能性があります。生涯現役で働くためには、これまでの知識や技術を社会に還元し、自身の力で稼ぐ能力を身につける必要があります。

これは私自身だけでなく、今の理学療法士にも考えてほしいことです。同じような悩みを持つ理学療法士の副業や独立支援なども今後は提供できる存在になりたいです。

ただし、自分の価値観や能力が変化し、将来像が変わるのは自然なことだとも思っています。常に変化を楽しみながら、「仕事や人生を活き活きと楽しく過ごす人を増やしたい」という軸は変えず、挑戦と失敗を繰り返しながら成長し続けたいと考えています。

*:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*

【インタビュー後記】

これまでの理学療法士として、管理職としての長年のご経験が、今に至ることがよくわかりました。

医療の枠組みを超えた理学療法士の活躍の場のモデルになられることも期待したいところです。

多くのご経験がありながらも、インタビュー終わり「挑戦と失敗を繰り返しながら成長し続けたい」ということば、金森さんの謙虚さも感じました。若手のセラピストの皆さんへ、金森さんの心強い支援が、より輝く理学療法士の皆さんを成長に導いていかれるのだと確信しております!

金森輝光には、本サイト「セラピストリーダーズアカデミー」にてコラムを執筆いただく予定です。

是非こちらもご覧ください。

編集長 下田静香

早いもので4月に入り、2024年度が始まりました。新人を迎えたり、異動で人の入れ替えがあると、自分自身の所属先が変わらなかったとしても新鮮な気持ちになるものです。

新しいことが始まるときはワクワクした期待が膨らみますが、同時に不安を感じる人も少なくありません。もし、不安の方が大きくてなかなか一歩を踏み出せない場合は、その不安を可視化する時間を設けると良いでしょう。

幽霊やオバケのように目に見えないものは怖がられがちですが、それは、実態がつかめない、姿や形が想像しにくいことが理由としてあげられます。人は、現象の説明がつかないことに不安を覚える傾向があるので、これを回避するために、不安を一つ一つ書き起こして言語化していくことが有効だと考えます。

不安の理由を紐解き、「手順をしっかり覚えていないので、処置に自信がない」「上司や先輩とどのように接したら良いかわからない」など、一つ一つ書き起こし、文字にしていくことで、不安を整理することができます。また、書き出した不安を「自分で解決できる」「自分では解決できない」ことに分け、まずは「自分で解決できることから始めてみよう」と、不安を解消するステップを決めておくだけでも、前向きな気持ちになれるものです。よければ、是非試してみてください。

さて、日頃あまりテレビは見ない方なのですが、ここ最近、長寿番組が終了となるケースが多いように見受けられます。先日、終了した「世界ふしぎ発見!」。私は、小学校の頃「20時には寝るように」と言われていたのですが、この番組だけは見ていいよと言われていました。そのため、私にとっては、唯一、夜更かしできる番組だったため、終わってしまうのは寂しくもあり感慨深くもあります。38年間という長い間続いた番組ですが、物事が長く続くにためには、単に魅力的というだけではない理由があります。その秘訣として、一つに、常に全力投球せず、余裕を持つことが重要だと考えています。

全力投球しないというのは、仕事で手を抜くということではありません。現在の自分の実力やレベルを100とした場合、それを飛び越えた200や300といった高いハードルを設定すると苦しくなる場面が出てきます。そうではなく、120や150といった背伸びして手が届く小さな目標やステップを積み重ねていく方が、成功体験として自己効力感が高まり、長く成長し続けることができることでしょう。

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

年が明けて、ひと月ほど経ちました。毎年、大きな目標は立てないものの、何となく「こうなったらいいな」と描いている夢ものがたり。年末に振り返ってみると、「やりたかったことができていた」、「思わぬチャレンジやつながりができた」と感じることが増え、少しずつ実現できていることがとても面白いと感じている今日この頃です。

********************************

寒い季節が過ぎると、ようやく春がやってきますね。この時期は、異動や退職に加えて、新入職員が入ってくるので、必然的に人の入れ替わりが多くなります。また、このタイミングでリーダーや主任、管理職になる方もいることでしょう。

役職に就くと、これまでと仕事の内容や質が異なるばかりか、『人をまとめる』『人を育てる』『リーダーシップを発揮する』など、新しく求められることも増えてきます。ただ、内部や外部の研修、上司の支援等を受けて一生懸命取り組んでいるものの、結果を出すことができず「どうしたらよいのだろう」と途方に暮れてしまったり、「自分には向いていないのでは」と思うことはそう珍しくありません。

********************************

先日、とある会社の会議に参加する機会がありました。

社長をはじめとした経営層に加えて、現場をまとめる管理職(仮にAさんとします)が参加していた会議なのですが、議論の中身は行ったり来たりで一向に進みません。結果的に、2時間の予定が倍の4時間かかってしまいました。

それはなぜかというと、「これはどうしますか」「どのように考えていますか」と進行役がAさんに向けて問いかけても、「それは、どうしたらいいんでしょうか・・・」「僕はそう思わないんですよね・・・」と煮え切らない言葉が多く、決めるべき内容が全く決まらないのです。会議後、参加した経営層の方が「今回の会議は、Aさんの覚悟決めだからね」と話されていたのがとても印象的でした。

皆さんも経験があるかと思いますが、「挑戦したい」「合格したい」など大きな決意を持って取り組むときには、それなりの覚悟をするのではないでしょうか。そういう意味でいうと、役職に就くにあたって必要なことを学んだり、上司からの支援やアドバイスを受けたりすることはもちろん大事ですが、「リーダーとして、自分ができることを全力でやろう」という強い信念と覚悟が最も必要なのではないかと考えています。

リーダーとしての覚悟決めに加えて、どのようなリーダーでありたいのかと考えることも大切です。個々人によって異なると思いますが、私は、色々なタイプのリーダーがいてよいと考えています。どうしてもリーダーというと、カリスマ性を持ってメンバーをぐいぐい引っ張るイメージがありますが、そっと手を差し伸べるタイプのリーダーも時には求められます。

********************************

リーダーシップは、次の4つのタイプに分けることができます。

1.高い目標を掲げて、叱咤激励しながら進めるリーダー

2.部下やメンバーの意見を聞きながら、良い意見であれば取り入れながら進めるリーダー

3.信頼関係をもとに、部下やメンバーの考えを尊重してそっと支援するリーダー

4.チームや部署が向かう方向をはっきりと示し、具体的な指示を出すリーダー

これらはメンバーの特性や場面によって、使い分けることが効果的です。例えば、新入職員が入ってきたり、異動した職員がいたりする場合は、まだ仕事に慣れていないため、具体的な指示を出すリーダーが望まれます。

また、ベテラン職員が多い場合は、それぞれが持つ知識や経験の尊重が求められるため、見守りながらそっと支援するタイプのリーダーに徹することが多くなることでしょう。

これらの使い分けは、知らず知らずのうちにされているかと思いますが、チームの状況を鑑みながら必要なリーダーを演じることで、円滑なチーム運営の一助となり得るかもしれません。

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

積読。

あまり耳慣れない言葉だと感じる方もいるかもしれませんが、

積読とは「面白そう!」「役に立ちそうだ」と思って買ったものの、読む時間がなかなか取れず、机や棚、床に本が積み重なったままになっていることを指す言葉です。

かく言う私も、今、まさにその状態。本棚に入りきらず積み重なっている本をどうしようかと考えあぐねているところです。

元々、幼少期から本が好きでよく読んでいましたが、ここ数年は大学院に在籍していることもあり、本の購入量はより一層増えました。興味関心がある本はもちろんのこと、授業で使う本や参考書籍も然り。中には、大学院からの購入指定がなければ手に取らないな・・・と感じるものも少なくありませんが、本と出会うきっかけを作ってくれたことについては、とても感謝しています。

とは言え、一度も開かず、そのままにしている本たちをどうすべきか・・・

***********************

最近は、積読を解消するため、ひたすら本と向き合う合宿や宿泊プランも提供されているそうですが、もっと手軽に積読を解消するなら読書会が良いかもしれません。読書会とは、自分が好きな本や気に入っている本、あらかじめ指定された本などを読んで、複数人で感想を共有したり、意見交換をすることを指します。その多くは、一冊を丸ごと読んだ前提で行われますが、もっと気軽に積読を解消するなら、「なぜ、この本を選んだのか?」理由をシェアしたり、その場で目次をパラパラめくりながら、興味関心のあるページや言葉を他の参加者に伝えるなども良いかと思います。

これらを行うことで、自分自身の興味関心の現在地を知ることができますし、他者の視点も共有することができるので、新たなアンテナを立てるきっかけになることもあります。

また、積読は積読のまま、敢えて積極的に解消する必要はないのかもしれないと感じることもあります。私は電子書籍よりも紙の本を好んで購入しています。それは、単に紙の質感が好きということだけではなく、本棚にずらっと並んだときの背表紙を見ることで、改めて自分の関心ごとに気づいたり、タイトルから新たなキーワードや発想が浮かぶこともあるからです。そう言う意味でいうと、私にとっては書店も同じ意味合いを持っているかもしれませんね。近頃、書店が減りつつありますが、ぶらぶらと歩くだけでもワクワクする!と思えるのは、自らのアンテナを広げることができるからなのかもしれません。

***********************

積読解消と言いながら、一方で、つい何度も手に取ってしまう一冊もあります。

それは、『美瑛・富良野 丘の詩』という写真集です。美瑛や富良野といえば、北海道の中でも有数の人気スポット。セブンスターの木やラベンダー畑が一面に広がる景色は圧巻ですが、この本には、富良野に移り住んだ渥美顕二さんという写真家の方が撮った素敵な景色が収められています。以前は、富良野の地で渥美さんご自身が写真ミュージアムをされていたので、直接、額入りの写真を購入し、それは今でも部屋に飾っています。

そう考えると、本は必要な知識や情報を得るだけではなく、自分自身を見つめ直すきっかけ作りや癒し、拠り所にもなるのだと感じる今日この頃。

今年もまだ見ぬ、新たな一冊に出会えるのが楽しみです!

渥美顕二 著.『美瑛・富良野 丘の詩』.株式会社日本カメラ者.2003年https://www.amazon.co.jp/本-渥美-顕二/s?rh=n%3A465392%2Cp_27%3A渥美+顕二

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

今年も残すところ、あと1ヶ月となりました。ここ最近は、気温がぐっと下がってきて紅葉が見頃になってきたこともあり、つい先日、大阪府箕面市にある勝尾寺まで足を伸ばしてきました。

大阪の中心部から車で30分ほどの歴史ある勝尾寺は、勝運の寺や勝ちダルマの寺として知られています。そんな勝尾寺の境内は、階段や石垣などいたるところで、小さなダルマを見かけるのですが、このダルマ、誰でもどこにでも置いて良いそうです。「えっ、こんなところにどうやって置いたのだろう」と首を傾げたくなるような場所にも置かれているので、興味のある方は是非訪れてみてください。

**************************

さて、皆さんは勝負ごと、得意でしょうか。

ここぞ!というときに実力を発揮できる人もいれば、勝負や本番に弱い・・・という人もいることでしょう。本番に弱く、自信が持てないというスタッフがいた場合、一歩を踏み出せるよう支援するのもリーダーや管理職の仕事だと考えます。

支援する際には、「5つの承認」を使い分けると効果的です。私たちは、自分を肯定されたり、頑張りや成果を認められると嬉しいですし、自信が持てるようになります。所謂、承認欲求が満たされるわけですが、承認は下記の5つに分けることができます。

その人の存在そのものに対しての承認です。「Aさんがいてくれて心強い」「いつも笑顔で、職場が明るくなって嬉しい」などです。コミュニケーションや人間関係構築の基礎となる部分になります。

目標に向けての取り組みや頑張っている過程を承認します。「この書類を作るために、かなり準備していたね」「異なる意見を反映させるために、工夫をしたんだね」などが当てはまります。

成果や結果を追うのではなく、成長していることを承認します。「前回、指摘した部分が直っているね」「患者さんへの説明が、前より丁寧でわかりやすいね」など、改善点や成長点を具体的に伝えます。

目標や成果に対する承認です。「Bさんのおかげで、患者さんが喜んでいたよ」「Cさんの提案がきっかけで、経費が削減できたね」などが該当します。

これからの期待値を伝える承認です。「今回は目標の8割だったけど、ここを改善して丁寧に進めれば次回は達成できると思うよ」など、相手の伸びしろについて言及します。

**************************

これらを場面に応じて使い分けることで、相手の自己肯定感やモチベーション向上が期待でき、意欲的に仕事へ取り組むきっかけづくりになります。

そのほか、相手の強みや価値観だけではなく、「どのような場面だと力が発揮できるのか」「過去の成功した経験やうまくいかなかった経験」「好きな仕事や熱中ポイント」を把握しておくと、さらに効果的です。

ムラがなく、常に良い仕事をし続けるためにはスタッフ自身の取り組みもそうですが、周囲の支援も欠かせません。そして、スタッフの前向きで自発的な行動は、より良い職場環境づくりにつながることと思います。

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

第20回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第20回(12月度)の研究会テーマは、「キャリアヒストリー その3」です。

先月から、引き続き、自己キャリアを発表していただくことで、困難の乗り越え方、何をいつ学んでおいた方がいよいかを参加者同士で共有し、お互いに高めあうことをしてまいりたいと存じます。

今回は、病院の経営情報課 兼 リハビリテーション部 課長の理学療法士である「川端重樹さん」のキャリアをご発表いただき、ご参加者同士の気づきを意見交換したいと思います。

皆様のご参加をお待ちしております。

また、今回は2023年最後の研究会ですので、恒例の『大忘年会』付きです🍺

ふるってご参加くださいませ🎵

■ 研究会 :19:30~20:30

■ 大忘年会 :20:30~21:30

教育担当者に求められることの1つに、メンバーに「仕事をきちんと教えること」があります。しかし、あまり仕事の教え方を学ぶ機会はありません。教育担当者だから何でもできるということではなく、教えることを“丸投げ”せず、「教えるコツ」を伝えた上で、新人さんを任せたいものです。本講座は、教育担当者の役割を知った上で、基本的な教えるコツをわかりやすくコンパクトにまとめた講座です。

「オンライン」での開催(zoomで受講です)ですが、受講者の皆様と気軽にやりとりできるよう各日10名様限定で開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

新年度に向けて、本講座を企画いたしました。新年度は、新人さんの入職や人事異動でスタッフが入れ替わった部署がほとんどだと思われます。1人でもスタッフが入れ替わると、それは「新たなチームの始まり」です。新たなチームで仕事をうまく進めるためには、お互いの信頼関係を築くことが急務です。 では、リーダーとして、メンバー間での信頼関係はどのように築けばよいのでしょうか。本講座では、すぐにできる信頼関係構築のコミュニケーション手法をお伝えいたします。「オンライン」での開催(zoomで受講です)です。受講者の皆様と気軽にやりとりできるよう各日10名様限定で開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

第19回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第19回(11月度)の研究会テーマは、「キャリアマネジメント」です。

先月から、引き続き、自己キャリアを発表していただくことで、困難の乗り越え方、何をいつ学んでおいた方がいよいかを参加者同士で共有し、お互いに高めあうことをしてまいりたいと存じます。

今回は、介護施設の副施設長で看護師でもある「三木昌代さん」のキャリアをご発表いただき、ご参加者同士の気づきを意見交換したいと思います。

皆様のご参加をお待ちしております。

ちょうど先月、自分にとっては嬉しい出来事がありました。それは何かというと、これまで人事や労務に関する仕事に携わってきて、何かしら次にステップアップしたいという気持ちを抱えていた中でトライした社会保険労務士の試験に合格することができたことです。

大学院へ行きながらチャレンジしたため、なかなか時間が取りにくくはありましたが、その分、時間のやりくりは上手になったような気がしています。時短や生産性の向上が叫ばれる中、効率的に進めるスキルは今後も役立ちそう!と思っています。

今後は、士業としての経験も積みながら、多くの方々に良い影響を与えることができるよう尽力していきたいところです。

**************************

さて、このような「社会や地域、他者に貢献したい」「自分ができることがあれば、積極的にやりたい」といった『誰かのために何かをしたい』と考える人をここ最近、人に何かしら与える人という意味を込めて、giverと言われるようになりました。困っている人や経験不足の人がいれば惜しみなく助け、アドバイスをする存在であり、何事も自分ごととして捉える傾向にあるので、周囲から信頼を得ていることが多いのが特徴です。

反対に、「自分のやりたいことや利益ばかりを優先させる」「自分からは動かない」「何かをしてもらってばかり」の人は、自分から何かを与えることはなく、権利を主張するタイプという意味合いで、takerと言われています。他責思考で、何かをしてくれることが当たり前と考える傾向にあるため、短期的な成果は出せるものの、持続的な成果は望みにくく、「あの人は、本当に自分のことしか考えていないよね」「言われたことしかやらない」と、周りからの信頼は得られにくいとされています。

皆さんの職場や周りに、

人が足りないから○○ができません

○○してもらわないと困るんですけど

それって、何の意味があるんですか

と、口癖のように言っている人はいませんか?このような発言が多い場合は、いわゆる受け取る側(taker)であることが多く、病院や施設への愚痴や周りへの嫌がらせ、給料と見合っていない働きをしていることが珍しくありません。

これがもし、与える側(giver)が多い職場だったらどうでしょうか。

誰かのために何かをしたい

より良い成果を出すために協力しよう

自分の持てる知識やスキルを活用して欲しい

と考える人が多いため、知識の共有や協力関係が構築されやすく、仕事も進めやすくなります。また、意図的ではなかったとしても、「人は何かをもらうとお返しをしたい気持ちになる」という返報性の原理が当てはまることも多く、後々、より大きなリターンとして返ってくることもあることと思います。

皆さん自身は、いかがでしょうか。

**************************

もし、他責になりがちであったり、自ら動く機会が少なかったり、アレがないコレがないとつい愚痴を言っていたり・・・そのような場合は、与えられる環境に慣れ過ぎてしまっているかもしれません。意識的に自ら変えようと努力をすることで、周囲からの見られ方も変わってくるかもしれませんね。

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

9月の3連休、皆さんはどのように過ごされましたか。私はというと、暑い関西から飛び立ち、北海道まで足を運んでいました。地元である北海道に着いたのは夜9時。気温は16度と低く、半袖で降り立ったことを後悔するくらいの肌寒さでした。

コロナなどもあったため、北海道へ行くのは実に6年ぶり。せっかく来たのだからと、富良野にニセコに・・と行きたいところへ車を走らせていたら、移動距離は3泊4日で700kmにまで達していました。さすが北海道、移動距離もスケールが違います。今回の目的の一つであるラフティングをニセコで楽しみ、小樽でお昼を食べようと回転寿司に立ち寄ったところ、待っているお客さんは50組で4時間待ちでした。外国人観光客も多く、かつてないほどの人気ぶりに驚いた次第です。

**************************

さて、北海道を車で走っていると、久しぶりに見かけたものがあります。緑色で一見、ポストにも見えますが、コレ、何だかわかりますか?

正解は、砂箱です。

冬になると気温が下がり、路面がツルツルになるので、滑らないように道にまくための砂が入っているのです。調べてみると、札幌市内には4,000か所に設置されているとのこと。私にとって、道端にある緑の砂箱はよく見る光景ですが、ほかの地域に住んでいる方からすると「?」状態だと思います。実際、関西に帰ってから何人かに聞いてみると、知っている方はゼロでした。環境や経験は人それぞれですが、きっと、砂箱のように小さなことの積み重ねで人の価値観が出来上がり、他者との違いや差につながってくるのだと思います。

**************************

「普通はこうだよね」

「常識で考えると・・・」

という言葉をよく耳にしますが、

自分にとっての普通=相手にとっての普通

とは限りません。そう考えると、相手と良い関係性を築こうとする場合、自分の常識や普通を押し付けず、相手を尊重する姿勢やコミュニケーションが大切になってくるのではないでしょうか。

相手を尊重した姿勢、コミュニケーションとは、自分の意見だけを一方的に伝えるのではなく、相手を気遣い、認めながら意見や要望を伝えることです。このような方法で行うコミュニケーションを、アサーティブ・コミュニケーションと言います。

例えば、終業時間まで残り30分となったけれども、今日の仕事が終わっていない。それにもかかわらず、新たな仕事を依頼されたとします。このとき、「忙しいからできません」と断ったり、今日は引き受けたくないと思いながら「はい・・・わかりました」と伝えるのではなく、「今日はまだやらなければならないことがあるので難しいのですが、明日であればできます」と答えるなどの対応がアサーティブ・コミュニケーションに該当します。「せっかくですが」「ご都合よろしければ」といったクッション言葉に似ているかもしれませんね。 良好な関係性は、日々のコミュニケーションの積み重ねによるところが大きいことを皆さんも実感されていることと思います。相手を気遣い、尊重した声かけや態度が、やがては自分自身が過ごしやすい環境を作っていくのだと思っています。

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

第18回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第18回(10月度)の研究会テーマは、「キャリアマネジメント」です。

1990年代のバブルが崩壊したときは、「失われた10年」と言われましたが、今や「失われた30年」と言われるようになり、若年層は「未来不安」、私たちも「生活不安」というような”マイナスことば”がはびこっています。

でも、これは世の中の動きであり、それでも頑張って成果を上げている方たちもたくさんいます。

そこで、今回から複数回ですが、自己キャリアを発表していただくことで、困難の乗り越え方、何をいつ学んでおいた方がいよいかを参加者同士で共有し、お互いに高めあうことをしてまいりたいと存じます。

”言い出しっぺ”で、今回は、編集長の下田静香の自己キャリアをお話させていただき、ご参加の皆様と議論できればと思っております。

ご興味にある皆様、ご参加をお待ちしております。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

第17回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第17回(9月度)の研究会テーマは、「目標を立てられないスタッフへの対応」です。

9月に入り、2023年度も上期が終わろうとしています。

今年度の目標の中間評価の時期となりました。下期に向けて、新たに目標設定するスタッフもいれば、上期の目標を継続して取り組むスタッフもいます。

管理職・リーダーになると、スタッフの目標設定、進捗状況の確認やアドバイスなどのフォローアップが役割の1つです。

そこで、今月の研究会では、

✅ 目標が立てられないスタッフへの対応

✅ 上記の場合の管理者・リーダーの役割

について、皆さんと意見交換したいと思います。

ご興味にある皆様、ご参加をお待ちしております。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

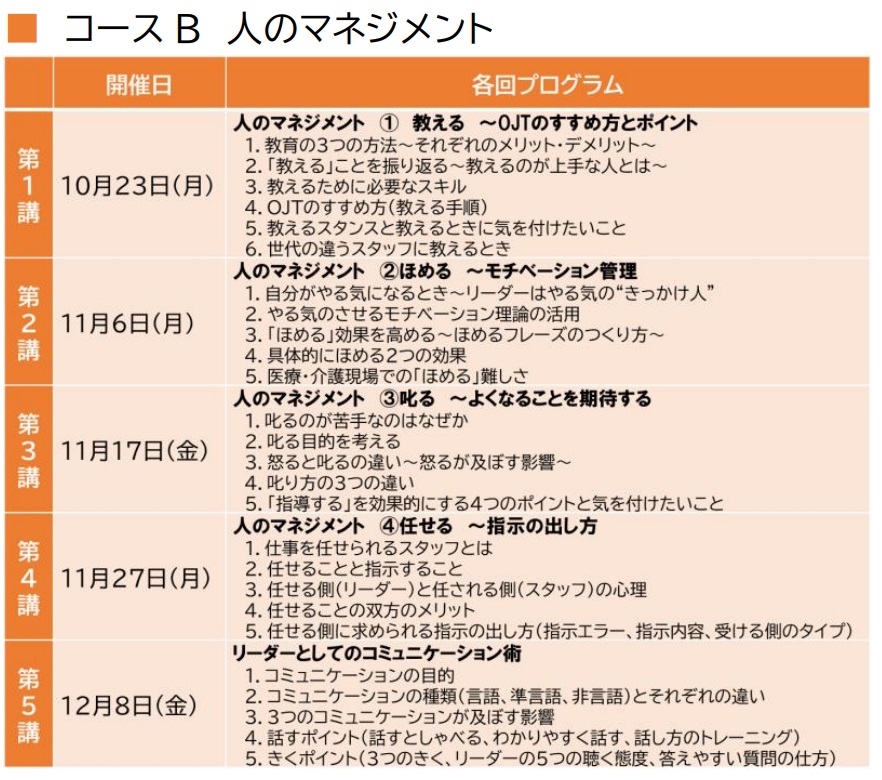

リーダー育成講座ベーシックコース第1期(コースB:人のマネジメント 全5回)のご案内です。

リーダー育成講座ベーシックコースは、

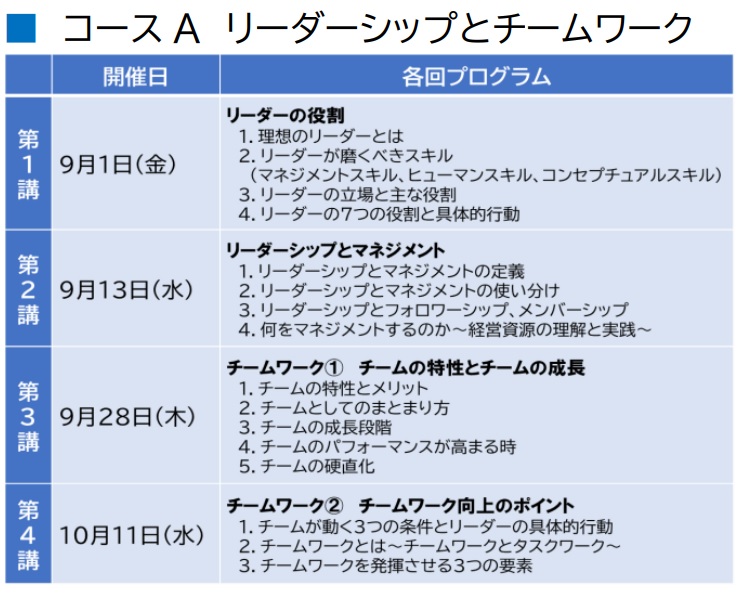

コースA:リーダーシップとチームワーク(全4回)

コースB:人のマネジメント(全5回)

で構成されています。

コースBは、リーダーになったとき、多くの悩みをかかえる「人」に着目して、「教える、ほめる、叱る、任せる」とそれに必要なコミュニケーション術を全5回でお伝えいたします。

株式会社エイトドアでは、『リーダー育成講座ベーシックコース』 《コースA:リーダーシップとチームワーク(全4回)》および《コースB:人のマネジメント(全5回)》を開講いたします。

本講座は、講義だけではなく、受講者同士の意見交換をしながら自己理解を進め、受講の効果を高めることも目的としています。

そのため、第1期コースBの定員は、15名での募集です。

また、コースAと同時お申込みの場合、受講料の割引もあります。

★★★ 過去の受講者からのお声はこちら ★★★

【こんな方にご受講をお勧めいたします】

✅ 新たにリーダーに任命された方

✅ 現在リーダーであるものの、リーダーマネジメントについて学んだことがない方

✅ 次期リーダー候補の方

✅ リーダーマネジメントにご興味がある方

✅ メンバーtの関係性でお悩みの方

【講座概要【平日コース】】

✅ 日程とプログラム

✅ 最終課題の提出

各回終了後、「振り返りワークシート」をご提出いただきます。

✅ 修了証の発行

講座の受講および「振り返りワークシート」のご提出を以て、修了証を発行いたします。

✅ 受講形式

すべての講義をzoomでのオンライン(ライブ)でのご受講です。

※全4回のうち、1回に限り、後日の動画聴講も可能です。

※ 本講座の事務局は、株式会社エイトドアが担当いたします。

ここ最近、『自己肯定感』という言葉を見かけるようになりました。

自己肯定感とは、「ありのままの自分を受け入れること、そして、その受け止める気持ちや感覚」のことを指します。

「私は、あの人よりも仕事ができていないように感じる」

「入職して何年も経つけれど、一向に成長していると思えない」

と感じている場合は、自分を否定的に捉えてネガティブな気持ちになっていることが多く、自己肯定感が低い状態だとされています。

「ありのままの自分を受け入れる」とは、得意なことや長所だけではなく、苦手や短所であっても自分の一部であると認識し、理解することですが、まさに、言うは易く行うは難し。ありのままを受け入れるって難しい!そのような時に活用して欲しいのが、リフレーミングです。リフレーミングとは、ある物事を違う角度で見て、捉え直す考え方です。

例えば、「せっかち」という言葉は一見、短所のように聞こえますが、別の見方をすると「素早く行動できる」と言い換えることもできます。また、同じように「頑固」は、見方を変えると「自分を持っている、芯がある」と捉え直すことができます。自分のよさや持ち味を見つけられずネガティブな気持ちになりやすい人は、このようなリフレーミングを活用してみると今よりも前向きに考えられるようになるかもしれません。

しかし、そうは言っても、長年付き合ってきた自分の思考を変えることは非常に難しいものです。そのようなときは、「ナナメの関係」に注目してみてはいかがでしょうか。

**************************

「ナナメの関係」は、学校現場でここ数年よく使われるようになってきた言葉です。親や教師のような縦の関係や同級生といった横の関係ではない、第三者との関係を指しています。普段、接していない第三者が介入することで、新しい考えや価値観に触れ、子どもたちの視野が広がるきっかけ作りとなり得るというものです。これを職場に当てはめるのであれば、第三者は上司や部下、部署の同僚ではなく、他部署や他の病院、施設に所属している人、全く業種や職種が異なる人、そして、外部のカウンセラー等が該当するでしょう。

職場内で近しい間柄であれば、つい、「こうした方がよいのではないか」とアドバイスをしてしまいますし、上司部下であれば上下の力の関係が生じやすくなってしまいます。ですが、普段、接していないからこそ素直に自分を曝け出すことができ、悩みや不安、今後の夢や期待などを素直に伝えることができるかもしれません。さらに、話を聴く側も、まっさらな気持ちで聞くことができるので、「すごいですね」「そういうよいところもあるのですね」など、相手を認める言葉を伝えやすくなります。

自分を肯定してくれる言葉を他者から聞くことで、「自分もできるかもしれない」「自分にはこういうよいところがあるんだ」「今の自分が好きになった」と気付くきっかけとなり、自己肯定感の向上へとつなげることができます。

**************************

ここまで、ナナメの関係のよさをお伝えしてきましたが、「第三者の介入は効果的ではあるものの、なかなか話せる相手が見つけられない」「お互いに認め合い、職場内のコミュニケーションを少しでもよくしたい」ときに役立つ簡単なワークショップをご紹介します。それは、「とにかく、お互いを褒める」というものです。

ペアになって、お互い1分間、相手を褒める言葉を紙に書き出します。容姿でも性格でも仕事ぶりでも何でもよいので、とにかくたくさん出してもらうのがコツです。以前、このワークショップを行ったときには、「私服がオシャレ!」という褒め言葉を伝えていた人もいました。それでもよいのです。

そして、1分経過した後に、それぞれが書き出した褒め言葉を相手に全て伝えます。言われた側は照れくさい反面、決して嫌な気持ちにはならないですし、褒め言葉を伝える側も「改めて見ると、この人にはこんなところがあったんだ!」と、相手のよさを知るきっかけにもなります。仕事をしているときとは違う角度から見ることができるわけです。 近年の若年層は、自己肯定感が低いと言われることが多くなってきています。相手の言葉の端々からそう感じることがあったなら、ぜひ、相手のよいところや持ち味に目を向けて、それを言葉に出してみることを心がけてみてください。

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

私が有している国家資格キャリアコンサルタントは、取得してから5年ごとに一定以上の講習を受講し、更新する必要があります。私自身、次回の更新まで時間はあるものの、余裕のあるうちに受講しておこうと、少しずつ講習を受け始めているところです。

一口に講習と言っても、その内容は多岐に渡ります。基本的なカウンセリングの技能からメンタルヘルス、がん治療と就労支援など様々です。先日、私が受講に際して取り組んでいた事前課題は、自分自身のこれまでを掘り下げる内容でした。

**************************

幼少期からこれまでを5〜7年ごとに区切り、それぞれ印象深かった出来事を複数列挙してその出来事にタイトルをつけていきます。タイトルづけもさることながら、印象を受けた出来事を思い返す過程においては、よいことばかりではなく、嫌な思い出とも向き合わなくてはならないので、多少なりとも骨が折れる時間ではありました。

自分の記憶を辿りながら当時の感情に触れ、久しぶりに手に取ったのが、『感情は、すぐ脳をジャッジする』という書籍です。

数年前に知人からの勧めで購入したのですが、感情によって行動がどのように変化するのか分かりやすく書かれており、気に入っている本の一つです。

私たちは家族や職場で日常的に行われるコミュニケーションだけではなく、テレビから流れてくるニュースやSNSを通じて得た情報によって、常に小さな感情が生まれては消えていきます。例えば、暑い中の通勤途中、「疲れた、しんどいな」と思うこともあるでしょうし、休日昼下がりのおやつを食べて「ホッとする、幸せだな」と思う瞬間もあるでしょう。

生まれてくる小さな感情をさばきながら過ごすことができているうちは、「感情を上手くコントロールできている」のだと言えます。

しかし、時にはさばき切れず、残った感情を抱えてしまうこともあります。それは往々にして、「自分自身が大事にしている価値観に触れている」「これまでの経験と大きく異なる出来事が起因となっている」のだと思います。つまり、感情が大きく揺れ動いた瞬間です。

仕事を進める上では、感情に左右されすぎないことが大事だと考えています。例えば、やる気に満ち溢れて仕事に取り組む姿勢は素晴らしいことですが、あまりにも急激にやる気やモチベーションを上げすぎると、持続性に乏しく、モチベーションは急激に下がりやすくなります。やがては、仕事に支障をきたしてしまうこともあるからです。

そうは言っても、時には、感情が大きく揺れ動いた瞬間を敢えて作ることも効果的だと考えています。「難しいと思っていた目標を達成することができた」「みんなで一丸となって進めることができた」「実体験を直接、本人から聞く機会を得られた」などです。鮮烈な記憶は、やがて人生を変えるキッカケになり得るかもしれません。

**************************

以前、どこかでお伝えしたかもしれませんが、私が最も好きなキャリアカウンセリングの理論でクランボルツ(1928-2019)の「プランドハプンスタンス理論」があります。「人のキャリアや人生のターニングポイントは、偶然の出来事によって左右される」「当初は、予想しなかった出来事によって興味関心が喚起され、成長する」という考え方です。

自分自身のこれまでを振り返る課題とこれらの書籍に向き合いながら、自分の価値観や考え方、就職や転職のキッカケはきっと、大きく感情が動いた瞬間を経ていたのだろうと感じた次第です。

**************************

【参考文献】

佐渡島康平、石川善樹 著.『感情は、すぐ脳をジャックする』.株式会社 学研プラス.2021年

木村周 著.『キャリアコンサルティング理論と実際』.一般社団法人 雇用問題研究会.平成22年

-893x1024.jpg)

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

暑い日が続いていますね。

幼少期を北国で過ごした私は、クーラーに慣れていないため扇風機でやり過ごすことも多かったのですが、ここ最近は規格外の暑さが続いているので、熱中症対策も兼ねてクーラーを付けっ放しにしています。とは言え、ずっとつけたままも体に負担がかかるので、時々、消してはいるのですが・・・。早く過ごしやすい季節になって欲しい今日この頃です。

さて、話は変わりますが、皆さんは何のために仕事をしていますか。「今の職業が小さい頃からの夢だったから」「自分の知識やスキルを生かしたいから」「お金を稼いで生活をするため」など、理由は様々かと思います。

実は、ここ数年、地域での活動や特定非営利活動法人、任意団体等に関わる機会が増えてきたが故に、考えるようになったことがあります。それは、「金銭的報酬が払えない場合は、何を価値として提供したら良いのだろう」ということです。仕事として働く場合は定期的に給料が入ってきますし、周囲からその働きを認められて昇進することもあるでしょう。これは目に見えやすく、分かりやすい価値ですね。一方で、先に述べたような地域活動や団体の場合は、金銭的な報酬が発生しないことも珍しくありません。また、職場であったとしても、有志のコミュニティや勉強会、ボランティア活動等について金銭的報酬は出しにくく、関わってくれる人に対する価値提供に悩むこともあるのではないでしょうか。

***********************

加えて、職場における組織とは異なり、リーダーやメンバーの立ち位置が明確でないことも多く、総意で決まったことであっても「時間がない」「忙しい」といった理由で関わり合いが薄くなるケースも多いことでしょう。

皆さんであれば、金銭的報酬を払えない中、「もっと積極的に関わって欲しい」「貢献してくれた人に何か返したい」と思った時、どうしますか。

そのような場合は、まず、相手が何を期待して関わってくれているのか見極める必要があると考えます。例えば、「新しい知識を得たい」「人とつながりを持ちたい」「今までとは違う経験がしたい」「チャレンジして可能性を見出したい」「とにかく楽しいことをしたい」「居心地が良い」などです。

金銭的報酬はもちろん大事ですし、仕事をするにあたっては考えるべき必要な要素ではありますが、「人」は単にそれだけで動いたり、より深い関わり合いを持とうという気持ちにはなりにくいのではないでしょうか。金銭的報酬が唯一絶対のものではないからこそ、職場内外において、それ以外に渡すことのできる金銭以外の報酬が求められているのだと思います。そして、「新しいことを始めてみよう」「ここを改善してみよう」など、メンバーから自発的に出てきた言葉や姿勢、気持ちを大事にする必要があるとも感じています。

***********************

経営資源には限りがあり、金銭的報酬も青天井に上げることは叶いません。そのような時こそ、金銭以外の報酬を充実させることで個々人のモチベーションを上げ、それがひいては「ここで働き続けたい」という気持ちにつながるのではないでしょうか。

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

第16回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第16回(7月度)の研究会テーマは、「採用面接で何を見極めるか、その方法とは?」です。

7月に入り、各病院・施設では、リクルート活動が盛んになってきました。

よりよい人材(”原石”)を採用するために、さまざまな工夫をこらしていると思います。

そこで、今月の研究会では、採用面接で何を見極めているのか、その方法について、参加者の皆さんで意見交換ができればと思っております。

ご興味にある皆様、ご参加をお待ちしております。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

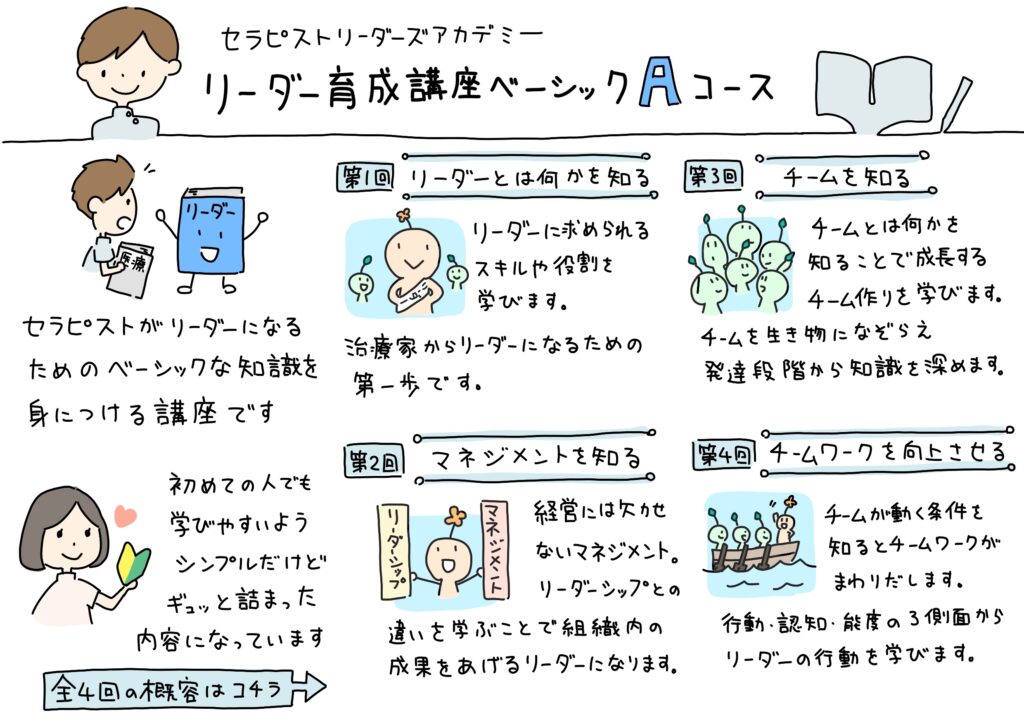

リーダー育成講座ベーシックコース第1期(コースA:リーダーシップとチームワーク 全4回)のご案内です。

リーダー育成講座ベーシックコースは、

コースA:リーダーシップとチームワーク(全4回)

コースB:人のマネジメント(全5回)

で構成されています。

コースAは、リーダーとしての役割やチームで動くメリットなど、リーダーになったときに最初に押さえておきたいポイントを全4回でお伝えいたします。

リーダーに任命されても、何も教えてもらえていない、何を教えればいいのかわからず「先輩の動きを見て」ということしかできていない病院や施設は結構あるのではないでしょうか。

それを解決したく、株式会社エイトドアでは、『リーダー育成講座ベーシックコース』 《コースA:リーダーシップとチームワーク(全4回)》および《コースB:人のマネジメント(全5回)》を開講いたします。

リーダーは何をすればよいのか・・・、リーダーの役割をしっかり学びたいなどの皆さんにおすすめの講座です。

本講座は、講義だけではなく、受講者同士の意見交換をしながら自己理解を進め、受講の効果を高めることも目的としています。

そのため、第1期コースAの定員は、15名での募集です。

また、コースBと同時お申込みの場合、受講料の割引もあります。

★★★ 過去の受講者からのお声はこちら ★★★

*****************************

【こんな方にご受講をお勧めいたします】

✅新たにリーダーに任命された方

✅現在リーダーであるものの、リーダーマネジメントについて学んだことがない方

✅次期リーダー候補の方

✅リーダーマネジメントにご興味がある方

日程とプログラム

✅ 最終課題の提出

各回終了後、「振り返りワークシート」をご提出いただきます。

✅ 修了証の発行

講座の受講および「振り返りワークシート」のご提出を以て、修了証を発行いたします。

✅ 受講形式

すべての講義をzoomでのオンライン(ライブ)でのご受講です。

※各コース1回に限り、後日の動画聴講も可能です。

※ 本講座の事務局は、株式会社エイトドアが担当いたします。

第15回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第15回(6月度)の研究会テーマは、「リーダーは”手挙げ制”がよいのか~やりたい人がやったほうがいい?!?!」です。

リーダーや管理職になりたい人が少ない昨今、前向きにリーダー・管理職として役割を果たしてもらうためには、

✅ リーダーになりたい人に志願してもらったほうがよい

という考えもあります。

しかし、志願したスタッフがリーダーとしての資質や能力があるのか・・・も心配なところ。

今回の研究会は、

✅ 志願させる前に組織としてリーダーの”卵”たちに何を学ばせておくべきか

✅ 志願したスタッフがリーダーになったら、どのようなサポートが必要なのか

✅ 組織の側から任命したスタッフと志願したスタッフとの違い

などなど・・・ご参加の皆さんからご意見を伺えればと思います。

ご興味にある皆様、ご参加をお待ちしております。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

上期の人事評価の時期の前にご受講できるよう企画いたしました。本講座は、事例を使って、人事評価結果を導くプロセスからフィードバック面接のポイントをお伝えいたします。自己評価が高いスタッフ、同じミスを繰り返すスタッフ他、困難事例を使って、その具体的な対応他を学ぶことができます。「オンライン」での開催(zoomで受講です)です。受講者の皆様と気軽にやりとりできるよう8名様限定で開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

新年度は、新人さんの入職や人事異動でスタッフが入れ替わった部署がほとんどだと思われます。1人でもスタッフが入れ替わると、それは「新たなチームの始まり」です。新たなチームで仕事をうまく進めるためには、お互いの信頼関係を築くことが急務です。では、リーダーとして、メンバー間での信頼関係はどのように築けばよいのでしょうか。本講座では、すぐにできる信頼関係構築のコミュニケーション手法をお伝えいたします。「オンライン」での開催(zoomで受講です)です。受講者の皆様と気軽にやりとりできるよう各日10名様限定で開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

皆さんは、ヨシタケシンスケという方をご存知でしょうか。『りんごかもしれない』(ブロンズ新社)などの絵本で知られている作家で、昨年は全国で展覧会が開かれていたようです。お子さんがいらっしゃる方は、その名前に馴染みがあるかもしれませんね。

かくいう私も、子どもに読んで欲しい絵本の一つとして購入していました。ヨシタケシンスケさんの絵本は、日々の出来事を印象深いイラストで表現されているので、「わかる!」「よくあるよね!」と共感するものが多数あり、子どものみならず大人でも楽しめるものばかりなので、とても気に入っています。

ここ最近はオンラインで書籍を買うことが増え、色々と探していたところ、ちょうど『あつかったら ぬげばいい』(株式会社白泉社)という絵本のタイトルに惹かれて思わず、ポチッと購入してしまいました。子どもは絵本を読む年代から遠ざかってしまったので、自分用に購入です。

手に取られた方はわかるかと思いますが、ヨシタケシンスケさんの絵本は比較的、大柄。しかし、今回、購入した絵本は15センチ四方と小さめでした。文庫本より少し大きいくらいですね。

面白いなとタイトルに惹かれて手にしたものの、その内容は、子ども向けというより大人向けで、「確かにそうかもしれない」と感じさせられるものばかりでした。

***********************

一部をご紹介すると、「だれもきずつけたくなかったら じょうずなうそをつけばいい」と書かれている一節があります。このページに描かれているイラストは女子中高生だったので、思春期の成長過程で遭遇する人間関係の難しさを表現しているのだと思われます。ですが、どのような年代であっても、相手を気遣う姿勢は良い人間関係をもたらすとともに、心の安定を保ってくれるのではないでしょうか。ストレートな物言いをしなければいけない場面もありますが、それと同じくらい、やんわりと伝える力が重要なのではないかと感じた次第です。

例えば、Aさんに、今月末が期限の書類を提出して欲しい場合、どのように伝えたら良いでしょうか。もちろん、そのまま

「Aさん、今月末が締め切りなので、必ず提出してください。」

と伝えても良いでしょう。しかし、少し言い方を変えて、

「Aさんは、締め切りに遅れないと評判ですよ。今回も、よろしくお願いします。」

と伝えてみるとどうでしょうか。自分がAさんに抱いている期待を表しつつ、相手を立てて気持ちよく行動してもらうことができるのではないでしょうか。

このように相手を立てながら、こちらの意図を伝える言い回しは、耳触りが良いので職場内外で使うことができます。例えば、少々無理なお願いをする場合に

「困っているから手伝って欲しい。」

「どうしてもお願いしたい。」

と懇願されるよりも

「Bさんの仕事の丁寧さを見込んで、お願いしたい。」

「Cさんの手際の良さを、ぜひ発揮してもらいたい。」

と伝えた方が、気持ちよく引き受けてもらえる可能性も高まると思いませんか。

***********************

コミュニケーションは一方的ではなく双方向。伝えたことを相手が理解して行動してもらわなければ意味がありません。相手が快く、こちらの望む行動を取ってもらうようにするには、ただ伝えるだけではなく、ちょっとした仕掛けが功を奏すると思う今日この頃です。

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

-893x1024.jpg)

第14回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

人材育成、チームワーク、組織開発等からテーマや事例を通じて、参加メンバーからの様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

第14回(5月度)の研究会テーマは、前回に引き続き、「リーダーになりたいスタッフを増やすために組織は何をすべきか」について、メンバー間で意見交換します。

前回は、

✅なぜ、リーダーになりたい人がいないのか(少ないのか)

✅ご自身がリーダー・管理職なったとき、そもそもなりたかったのだろうか?

という問いかけに対して、参加メンバーと活発な意見交換の場となりました。

第14回(5月度)は、

「リーダーになりたい、なってもいい」というスタッフはどうすれば育つのか・・・

の問いかけから始める予定です。

また今回は、研究会終了後、メンバー同士のオンライン懇親会も予定しております。

ご興味にある皆様、ご参加をお待ちしております。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

次第に暖かくなっていく今日この頃。春の気配が訪れてきましたが、春と言えば卒業入学シーズンですね。また、新社会人が入職してくる時期でもあります。

春に限ったことではありませんが、職場に新入職員や他部署から職員が異動してきたとき、「一体、どんな人がくるのだろう」「うまくやっていけるだろうか」と、期待や不安が入り混じったような気持ちになった経験はないでしょうか。ブルース・タックマン(1938-2016)が1965年に提唱したタックマンモデルによると、チームは「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」を経て成長するとされています。形成期とはチームが形成された当初を指し、お互いのことをまだよくわかっていない状態です。人の入れ替わりの多い4月は、まさにこの時期に該当する部署が多いことと思います。

仕事を進めるにあたって、お互いの考え方や価値観を知っていた方がスムーズに進めやすいことは想像に難くありません。例えば、口数が少なく仏頂面の職員が異動してきたとします。その職員のことを何も知らなければ、「機嫌悪いのかな」「何か怒っているのかもしれない」と考えてしまうものです。しかし、その人柄を知っていれば、人見知りで自己表現が苦手だから口数が少ないと理解し、納得することができます。

*****************

その人の価値観や考え方、性格等を予め知るには、いくつかの方法を試してみてはいかがでしょうか。1つ目は、1対1で対話する時間を設けることです。複数人が集まった場だと、どうしても、個々人の発言量に差が出てきてしまいます。そうならないように、メンバー同士が互いにマンツーマンで対話する機会を敢えて設けるのです。

このとき、テーマは特に決めず、お互いの興味関心やこれまでのキャリアなど話していきますが、ぜひ、相手の話について関心を持って聴くように心がけてください。「それってどういうことなのか教えて」「それで、どう感じたの」など深掘りすることで、「この人には、こんな一面があったんだ」「意外と、共通点が多いかもしれない」と感じるなど、その後のコミュニケーションにも役立ちます。

*****************

2つ目が、チームで取り組むことができるワークに挑戦してみることです。ゲーム性を取り入れることで、自然と交流する機会を作ることができますし、組織づくりにも役立つのでオススメです。例えば、マシュマロチャレンジと呼ばれるワークを耳にしたことはあるでしょうか。数人でチームを組み、パスタをマスキングテープやひもで括りながらタワーを立てて、その上にマシュマロを置いて倒れなければOK。タワーを立てるにあたり、いくつか注意点はありますが、どのチームも倒れない場合は、最もタワーが高いチームが優勝というワークになります。

このワークの利点は、「共通の目標に対して、協力しながら取り組むことができること」「目標を達成するため、お互いの強みや役割などを確認しながらチームワークを形成することができること」であり、円滑に仕事をする手助けをしてくれます。

*****************

3つ目が、仕事以外の場でコミュニケーションを取る機会を設けることです。会議を始めるときに、いきなり本題に入るのではなく、雑談から初めて場を盛り上げることはよく行われますね。これは、雑談することでメンバーの近況やお互いの共通点を探り、その後のコミュニケーションやチーム運営に役立つという利点をもたらしてくれます。その他、レクリエーションや懇親会を定期的に開催しているところも多いのではないでしょうか。

仕事とはまた違った一面が垣間見える機会を作ることで親近感がわきやすくなり、相手の本来の姿を知るきっかけになります。それは、やがてより良い関係性を築く一助になってくれることと思います。

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

-893x1024.jpg)

第13回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

1つの事例から、参加者からのお立場から、様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

4月度の研究会テーマは、「リーダーになりたいスタッフを増やすために組織は何をすべきか」について、メンバー間で意見交換します。

今回のテーマは、かなり深~い内容ですので、4月と5月の全2回で議論したいと思います。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

第12回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

1つの事例から、参加者からのお立場から、様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

3月度の研究会テーマは、「医療・介護の現場での接遇の課題」について、メンバー間で意見交換します。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント

年が明け、新しい一年が始まりました。皆さんは年末年始、どのように過ごされましたか。私自身は、ここ数年、地元に帰ることなく、ゆっくりと過ごしています。ただ、毎年恒例となっているのが、神社での新年祈祷です。大きな理由があって始めたわけではないのですが、祈祷をしなかった年に限って何かあるかもしれない・・・と思う気持ちもあり、もう何年も続いている我が家の行事です。

神社での帰り道、小学校5年生になる長女に「今年は何かやりたいことある?」と聞くと、返ってきた言葉が「個人情報だから」と(笑)。思わず、「そうだよね、ごめん・・・」としか言えなかったわけですが、この個人情報と言う言葉、最近、よく耳にするようになりましたね。ルールも以前より厳しくなってきているわけですが、見方を変えれば、相手との関係性を築くために自分自身の個人情報を上手に使うこともできると思いませんか。

**************************

初対面の人と話すとき、相手の様子を伺いながら発する言葉や態度に気をつけて会話を進めることが多いかと思います。ところが、緊張感のある会話の中で、出身地や住んでいる場所が同じなど、共通点が見つかった途端に緊張がほぐれ、一気に距離が縮まったと言う経験はないでしょうか。その事実を偶然知ったという場合もあるかもしれませんが、意図的にこちら側から自分の生い立ちや趣味、過去の失敗といったプライベート情報を伝える場面を作る、つまり自己開示をすることで、相手との距離感が縮まり、良好なコミュニケーションづくりに一役買ってくれます。

とは言え、初対面の人にいきなり自己開示をすることはとてもハードルが高いものです。自己開示をする前には、まず、相手との会話の量を増やしていきましょう。それほど大げさなものではなく、例えば、「おはよう」「よろしくね」など短い言葉で構いません。言うならば、サザエさんに登場するサブちゃんが三河屋さんの御用聞きとして裏口から「こんにちは、三河屋です」とよく顔を出している光景と似ているかもしれません。よく顔を出しているからこそ親しみもわきますし、必要な情報も集まってくると言う利点も得られます。

少し話が横にそれましたが、相手との会話の量が増えてきたら、今度は自分のプライベート情報を織り交ぜて会話をするように心がけます。自己開示をすることで、「自分と同じ経験をしているんだ」「そんな苦労をしているなんて」「もしかしたら、同じ大学出身かもしれない」など、お互いの共通点を見つけることができます。また、相手は「こんなことまで話してくれるなんて」と言う驚きとともに、「自分は信頼されている」と感じるようにもなります。それはやがて、相手の自己開示を呼ぶとともに、信頼関係の構築にもつながっていくことでしょう。

**************************

自己開示というと、プライベート情報ばかりを伝えなくてはいけないと思いがちですが、例えば、「明日、会議で発表するんだけど、実は、すごく緊張していて・・・」「今日の夜、放送しているテレビドラマが好きで、楽しみにしているんだよね」など、ちょっとした気持ちを添えるだけでも「あの人でも緊張するんだ」「好きなテレビドラマが一緒!」など親近感を抱いてもらうきっかけになり得ます。加えて、リーダーや管理職の人に試して欲しいのが、自分の苦手や弱み、コンプレックスを開示していくことです。敢えて、弱い部分を見せることで、リーダーは決して万能ではなく、メンバー一人一人の力を必要としていることを暗に伝えてくれることと思います。

仕事をするにあたり、人との関わりは避けては通れません。だからこそ、自ら働きかけることで、心地よい人間関係づくりを進めていけたら良いと感じる今日この頃です。

■執筆:原麻衣子

株式会社エイドドア人事アドバイザー

北海道札幌市出身。北海道大学卒。大学卒業後、外資系製薬会社を経て、公的病院で人事労務等を担当。その後、病院、クリニック、介護施設を中心に人事制度や評価制度の導入・運用コンサルティングや研修講師として活動している。

-893x1024.jpg)

第11回「人づくり・チームづくり研究会」のご案内です。

本研究会は、毎月、人のこと、チームのことを参加メンバーで意見交換を重ねています。

1つの事例から、参加者からのお立場から、様々な視点での意見が挙がり、毎回盛り上がっています🎵

2023年最初の研究会は、「困った事例〜ネガティブ発言のスタッフ対応」について、メンバー間で意見交換します。

本研究会ご参加の条件がございます。詳しくはお問合せください。

① セラピストリーダーズアカデミーの過去のインタビューアー

② セラピストリーダーズアカデミー「リーダー育成講座」の修了生

③ 過去にエイトドアおよびセラピストリーダーズアカデミーの公開講座ご受講の方

④ エイトドアのクライアント