近森会グループリハビリテーション部門の科長の皆様のインタビュー、【後編】をお届けします。

全国から技術を学びたいというセラピストが集まる近森グループ。

セラピストの育成、リーダーの育成をどのようにしているのかを伺いました。

✅ 【前編】はこちら

:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*

◎近森会でのリハビリテーション部門での人材育成やリーダーのマネジメント等についてお話をお聞かせください。

セラピストの技術面での育成、リーダーの育成について、現状のお取り組みがあればお願いします。

<前田科長>

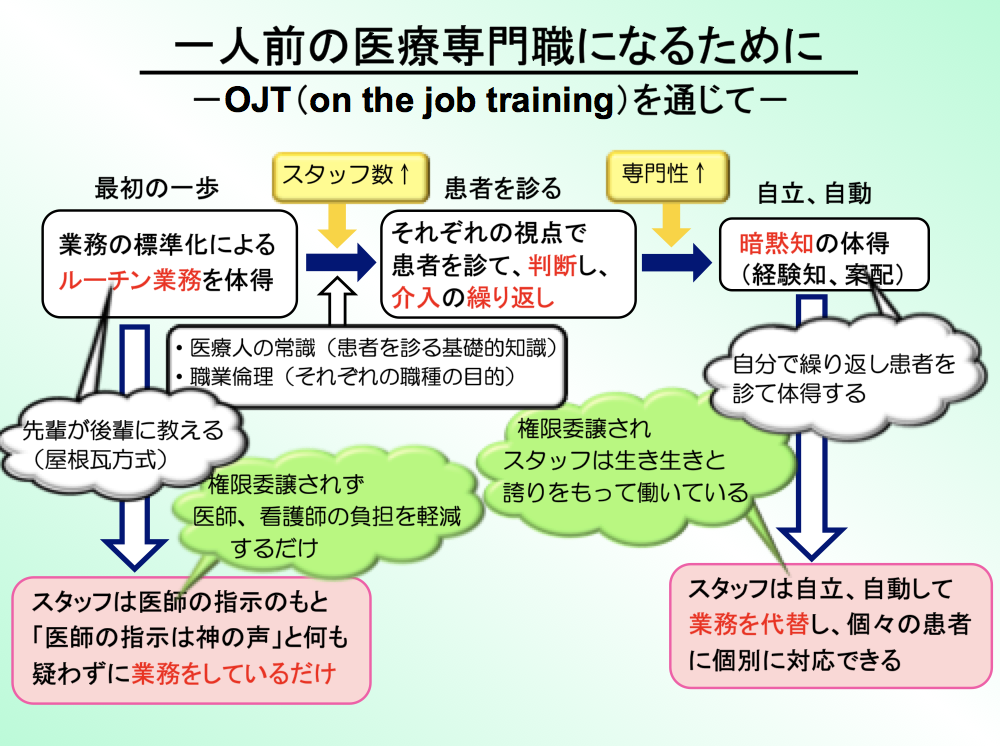

3病院と訪問系での人事異動を行なっています。経験を積みながら成長を促す人材育成を行っており、座学や実技、OJTを中心に現場での経験を経ながら、早く一人前のジェネラリストに育つよう行っています。

PTであれば、5、6年で3病院をある程度経験しますし、OTであっても、ローテートしながら育成を進めています。STはそれほど人数がいないので、活発な取り組みまではいっていないのですが、基本的には本人の考えも踏まえた上で先に進んでいます。

<高芝科長>

一方で、一時期はローテートが上手くいっていない時期がありましたね。

セラピスト全体で考えた時、仕組みはあるのですが、それが実行できていなかったので、しっかりやっていこうという話は出ています。

ただ、私たちの世代は、「師匠の背中を見て、技を盗む」形で教育されていましたが、それも難しい時代になってきています。

各病院のローテートや目標、課題を明確に作っていく必要があるということで、3病院で統一した目標設定や人事考課、専門職の評価など作り教育を進めている状況です。

育成の課題として、目標とする人がおらず、外に目が向いているということもあり、私たちが望んでいるものではないことを得てきて、それに対して努力したことを認めて欲しいという思いが強いですね。努力していることを認めることは教える側と、教わる側のお互いにとって大切なのですが、重要度や必要性など組織としての私たちが求めていることと、若い世代が求めているものとのギャップが組織の成長の妨げになっている場合があります。

<塩田科長>

若い世代によっては、保守的で能動的な動きがあまりなく、現状に満足しているスタッフがいるように感じます。将来的なビジョンとかを訊いてみても、漠然としていて、こうありたいという姿がなかなか見えにくいので、年2回ある面談などで個々の思考や適性を見極め助言しながら共同作業で目標設定することが必要かもしれません。そしてどのようなスキル・知識を身に着けていくことが必要なのかそのためにはどのような職務経験を積む必要があるのかどのような機会を得て学習していくことが望ましいのかといった、具体的な手法まで落とし込むことも重要かもしれません。

◎先ほど話題に出た世代間ギャップの話でいうと、困っている事例があれば、教えてください。その対応についてもいかがでしょうか。

<高芝科長>

主任クラスは私たちと年齢差が少なくギャップはあまり感じないのですが、もう少し下の年代のスタッフでは、ギャップを感じることがあります。そのようなことを主任から相談を受けたときには、まずは話を聞いてあげるようにしています。また、スタッフとして求めていることについて、ある程度認められる部分とそうでない部分を明確にしてあげるようにしています。

意外と、若い世代から出てくる意見として「話を聞いてくれない」ということがあげられます。一方で、主任も「話を聞いてくれない」と話しているのです。

噛み合っていないのですが、要するに若い世代は主任と話をするときには怒られることばかりで、逆に主任は若い世代と話をするときは怒るときだけ。

それは単に注意としてしか若い世代は捉えていないので、話を聞いてくれないとなるのです。

実際、役職者はスタッフのために教育的な指導をおこなっているつもりであり、そうやって教わってきたので行動に表れているだけなのですが。

そのため、できるだけ近くに距離を取るようにしようと話をしています。そうして、何でも良いから話をしようと。

事実、主任が下のフロアへ行って話しかけると仕事ができないと話しているスタッフもいます。敢えて、距離をおこうとしていたスタッフから「話を聞いてくれない」という声が聞こえてきたこともあり、ちゃんと目が届く、手が届く、耳が届くところにいてということは大事ですよね。

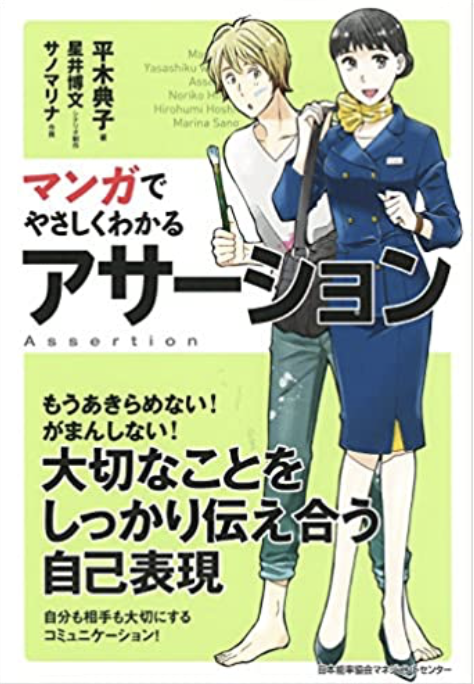

高芝科長の現場でのご様子。 スタッフへの一生懸命さが伝わってきますね。

◎世代間の考え方の違いによって、実際にあった困ったケースなどはありますか?

<高芝科長>

今の時代は、業務時間の内外をきっちり分ける傾向にあります。17時以降でなければできない研修もありますが、『昔は』『普通は』という話は通じないですね。

こちらから押し付けて促す言い方よりも、まずは傾聴する。咀嚼して、どう返したら良いかと考えながら育成するようにしています。

苦労話を聞くよりも、効率的に物事を進めることが求められる時代です。私たちも、効率的な行動を心がけるよう周りからのプレッシャーを日々感じています。

<前田科長>

急性期ということもあり、目が届きにくいのが現状です。合同に介して何かをすることも難しく、チームで集まってという形になるので、色々な現場の問題を受けています。それが主任レベルで解決できない場合は面談をしていますが、そこに世代間ギャップを感じますね。

以前は、3年目以下の若いスタッフが結構多かったんですが、最近は、5~10年目と中堅スタッフも増えて安心していろいろな業務を任せられるようになってきました。スタッフの年齢層が変わってきた面でいえば、家庭を持つスタッフも多くなり、ライフスタイル、価値観が異なる中で、勤務調整の相談ごとも割とありますね。

◎実際、何ができるリーダーを育てていきたいとお考えでしょうか。

<前田科長>

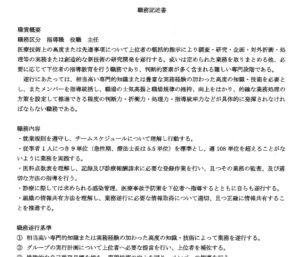

先日、3病院のリハビリテーション部で話し合い、どのようなスタッフが欲しいのが明文化しました。各職責に応じた職務内容などを書き表し、言われたことをやるだけではなく、部門が出している目標に対してどう考え、どうしたらできるのか判断をして事業を遂行できるのか。

前田科長の現場でのご様子。 きっとお忙しいながらも、スタッフや他職種とのコミュニケーションを大切にされています。

メンバーの指導も含めて問題点も掘り起こして自ら業務改善を行い、報告連絡相談をしながら進めていく自立的な指導ができる人材が求めるスタッフ像だとしました。

近森会グループのリハビリテーション部門の職務記述書(一部抜粋)です。新人から主任、科長まで、 それぞれの職責概要、職務内容、職務遂行基準が明示されています。

◎リーダーとして目指すべき方針などあれば教えてください。

<高芝科長>

3病院で統一したキャリアパスを作成しているのですが、その中に含まれているものとしては「コミュニケーション」「判断能力」が中心となっています。リーダーとして求めていることとしては、判断能力や遂行能力なので、その辺りを磨いて欲しいですね。そのほか、スタッフ間や外との衝突があった時に対応できるかどうかが重要だと思っています。主張を通すだけでは物事は進みませんので、解決していく能力が求められているかと思います。

◎チームワークの視点で、看護部他職種との関係性を良好にするために必要なことはどんなことが必要でしょうか。

<高芝科長>

回復期に関していうと、特に脳卒中では多職種とともに一緒にチームでリハビリテーションを進めています。

訓練内容について、技術職として療法士の考え方が他部署とぶつかることもありますが、そういう部分で緩衝材となりまとめ役としてマネジメントするリーダーが必要だと思うことはあります。

<塩田科長>

看護師に「患者さんがこれくらい良くなったので病棟で生活動作訓練をして欲しい」とセラピストが依頼しても日々の業務の多忙さや専門職のこだわりから意見の相違が出ることがあります。

その辺りの交渉を主任がすることがありますが、一筋縄でいかず専門職間の壁を感じることもあります。

お互いの視点を大切にし、意見をすり合わせながら関係性を築いています。

<前田科長>

病棟によって患者層も違いますし、リハビリテーション部主任同士の異動を考えた時にも、準備不十分で業務に支障をきたすようなことがないよう、医師や看護師他との関係性を築き、諸々の調整をしていきます。

◎これからのリハビリテーション部の人材育成における課題をお聞かせください。

<高芝科長>

それぞれの考え方があり、「育っている」、「育っていない」という判断でも同年代ですごく差が出てしまっています。同世代でも働き方や考え方も様々で、同じ経験年数であっても、技量や対応力など大きく差が生じてしまう、それにどう対応していくかも、とても難しいと感じています。

また、自己権利と義務のすり合わせが難しいですね。これから、2022年度から理学療法士の新生涯学習が始まりますが、その中に実地研修があります。現場のOJTを評価していくことを進めないと修了しないので、当院のリハビリテーション部としてもそれを含めて進めていこうという話をしているところです。

<塩田科長>

1日の業務の中で、OJTの時間などを確保することが難しいですね。その時間をどう作っていくのかについては、考えていかないといけないですね。

教える方も教えられる方も、普段の業務に取り入れていかないといけないですし、若い世代になるとそれを押し付けられていると捉えられることもあるので、お互いに納得できるような形にしたいですよね。

塩田科長の現場でのご様子。 丁寧にスタッフと話をすることが伝わってきますね。

◎近森会の職員として、これだけは身につけておいたほうが良いことがあればお聞かせください。

<前田科長>

近森病院にも色々なステージがあります。その中でも、経験値を上げることが将来的には助けになると思っています。

多角的な見地で、セラピストとしての力量を高めることが基本的には大事ですよね。

いろんなスタッフがいるので、それぞれの良いところをちゃんと真似する。そして、次につないでいくことですね。考え方や思考を基本として、仕事のしきたりや自分のルールなどを確固たるものとしてブレずに続けられるようにして欲しいですね。ただ経験するだけではなく、そこで何をやってきたのかと言えるよう目標を持って積み重ねていくことが大事なことだと思っています。

<高芝科長>

リーダーや役職者には、客観視することが大事ですね。どうしても、経験して慣れていくと自分の考えがメインになってしまうので、そういう力を磨くためには第三者の目であったり、外から見た自分たちの姿がわかるようになってほしいと思っています。

かつて、近森病院は出向先が何箇所かあり、現在の管理職は必ず外に出て他の施設から病院を見るチャンスがありました。今は出向先もほとんどなくなってしまったので、そういう機会が少ないですね。一般の病院であればなおさらだと思います。

どういう形でも良いので、外から見る機会を作ることが重要かなと思います。

<塩田科長>

日々の業務の中で、『褒める』『労う』『承認する』ことを常に念頭におき、スタッフに伝えるようにしています。そういった行為は自分のことをしっかり見てもらっている評価されているという意識が芽生え自己重要感も増しますし、モチベーションにも繋がり、次に良いことをしようとする行為に繋がると思いますので、その3つを大事にしています。欠点よりもこのスタッフの良いところはどこだろうという視点でみることころも必要かと思います。

:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*

前田科長、高芝科長、塩田科長、お忙しい中にインタビューのお時間をいただき、誠にありがとうございました!

それぞれの病院の機能から、リハビリテーションの役割を3科長で話し合い、3科長で現場で実践されているご様子が手に取るように伝わりました。科長というお役職であっても現場をご覧になられているからこそのお言葉が満載でした。

一方で、リーダー育成にはローテーションや役割提示など、実直にお取り組みになることが近森会グループのそれぞれの病院のリハビリテーション部門を支えていらっしゃるんだろうと思いました。

本インタビューを実現するにあたり、管理部門の小松美紀さん、岡崎千沙さんには大変お世話になりました。

この場で心よりお礼申し上げます。

編集長 下田静香

IMG_9787-1-scaled.jpg)