埼玉県東松山市にある武蔵嵐山病院で回復期病棟でリハビリマネージャーをしている安藤励(れい)さんにインタビューしました。

東松山市は埼玉県のほぼ中央に位置していて、「埼玉のへそ」とも言われているそうです。武蔵嵐山病院周辺は住宅地でもありますが、少し行くと山間も。自然豊かな地域にお住まいの高齢者の方々のリハビリテーションについても興味深いお話を聴くことができました。

*:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*

◎安藤さんの所属の病院はこちら

医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院

◎安藤さんのプロフィール

<現職>

武蔵嵐山病院 回復期病棟リハビリマネジャー

(病棟のリハビリ責任者、フロアーマネージメント)

<ご経歴>

2001年、理学療法士免許取得。急性期病院で5年勤務し、この間に治療手技の1つであるボバースコンセプトのベーシックコースを受講し終了。その後、現在の病院に入職。回復期病棟専従PTとして業務を行いながら、第1期セラピストマネジャーの研修受講し2012年1月・第1期セラピストマネジャーに認定。2015年より現職。

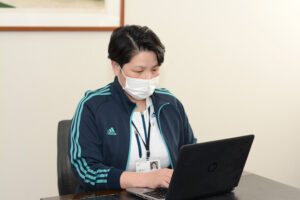

リハビリテーション部教育会議での安藤さん

◎所属の病院、法人のご紹介をお願いいたします。

当院は、埼玉県東松山市にあります。以前は、病院名のとおり、嵐山町にあったのですが、開院して30年以上経ち、建物の老朽化に伴い、2019年10月に現在の場所に移転しました。ただ、地域に長年にわたって知っていただいている病院名ですので、「武蔵嵐山病院」で地域に発信しています。

当院は、外来と入院診療を行っています。入院診療は、医療療養病棟と一般病棟、回復期病院のケアミックスの体制です。リハビリテーション部は、外来リハビリと通常リハビリ、訪問リハビリと入院している方へのリハビリを行っています。

当院の環境は、高齢者で農家の方たちも多く、山間にお住まいの方が結構いらっしゃいます。透析も行っているので、通うのが難しくなってきた方については透析の方々はほぼ医療療養病棟での入院で対応しています。

◎周辺病院との連携はいかがでしょうか。

回復期病棟に限っていうと、当院の医療圏ですと、リハビリ専門および回復期メインの病院は当院だけですので、長期的にリハビリしたい方々を近隣病院からご紹介いただいています。紹介された患者様を受けることで、紹介元の急性期病院は病床を回すことができるという話も聞きますので、なるべく、紹介患者さんを早期に受け入れるようにしています。

以前は、他院で入院してから2、3週間後の当院への紹介でしたが、2、3日後の紹介が普通になってきています。現状は、急性期から回復期に切り替わる段階の方が多くなっていますので、かつてのようにとりあえず病状が落ち着いてから、次の病院に移りましょうという事例は少なくなっている気がします。

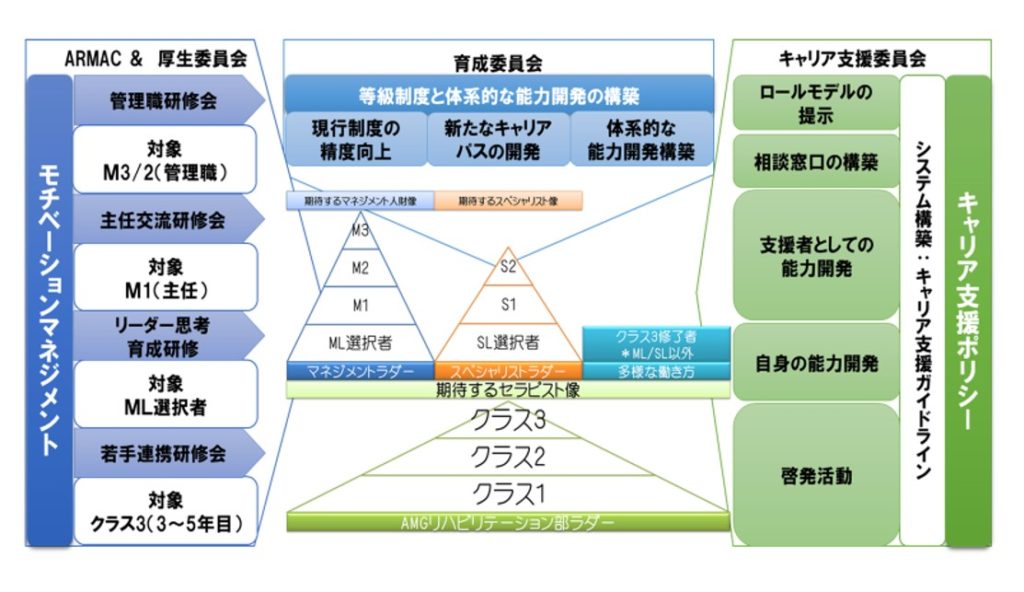

◎リハビリテーション部のご紹介をお願いいたします。

PTは31名、OTが17名、STが14名の合計62名の体制です。そのうち、回復期病棟に多くのスタッフが所属しています。

リハビリテーション部も今回の病棟の引っ越しに伴い、看護師と同じように病棟配属になりました。新卒の若手から20年以上のベテランまで幅広い年代がいます。

部の役割は、内科的な疾患で対応できる急性期から訪問の生活期まで関わっています。回復期ではPTが13名、OTが13名、STが7名と、過半数以上は回復期に配属されていますが、残りのスタッフは外来や回復期以外の入院を担当しています。

基本的には、新卒から5年目までのスタッフは、2、3年で人事異動し、まずは全部の病棟を経験できるようにしています。

ただ、今までは病院での実習を経験した人たちが入職してきていましたが、コロナの影響もあり来年度はそうではないので、新しい体制として最初の1カ月は座学と臨床技術を毎日、1時間以上かけて学ぶ機会を作る予定です。実習を4月から取り組むです。

回復期病棟の主任の皆さんとのshot

◎理学療法士になられた動機、きっかけをお教えください。

陸上をしていたのですが、怪我をしてとリハビリでお世話になっていたこともあり、こういう仕事もあるんだと思っていました。

更に、高校2年生の時に、祖父が脳卒中で倒れ、入院して見舞いに行った時に、リハビリの場面を見て衝撃を受けましたね。最初は全然動けなかった祖父が段々と歩いていく姿を見ているうちに興味を持ち、いろいろと調べて、理学療法士を知っていったという感じです。

◎リーダーとして大事にしていることはありますか。

チーム医療をするにあたってPTやOT、STがそれぞれの役割をしっかりと理解していないとできないと思っています。4月の新人研修でいうと、回復期病棟でのPTの役割はこれ、OTの役割はこれ、というようにある程度示しています。そこを軸にしながら、他の職種と一緒にできるところ、交われるところを知ってもらうようにしています。ただ、重ならない部分は絶対的にあるので、そこは責任を持ってやるべきだと最初に伝えるようにしています。

中には、みんながやれることを率先してやることがチーム医療だと思っているスタッフもいますが、そこは違いますよね。その点については、「自分のやるべきことをした上で、取り組んでいこう」と伝えています。

◎役割を最初に伝えた場合とそうでない場合、何か違いはありましたか。

PTに限って言えば、外来に来ている患者さんはお家から通っている人たちなので体をよくしてあげればいいのですが、回復期病棟ですと、ある程度よくなった上で、ご自宅に帰るためには何をしないといけないのかという課題も出てきます。入院から退院まで体の筋力を上げましょう、関節を柔らかくしましょうという取り組みが他のスタッフに伝わらないこともあったので、私がマネージャーとして入った時には、そこが苦労しましたね。

私の場合は、セラマネ(※)の研修でそのことを学びました。

研修前は、PTはPTの仕事だけやっていればよいと思っていて、それで足りない部分は看護師やOT、STがカバーすれば何とかなると思っていました。カンファレンスで看護師の発言を聞いていても、なぜそんなことを言うのだろうと正直、思っていましたが、セラマネの研修を受けてから、この職種はそう考えるからそのご意見なんだと、何となくですが、わかってきました。

セラマネの研修が終わってから、回復期病棟の師長にも随分丸くなったと言われ、そこからいろいろと教わり始めて今の回復期に関する考えが固まってきました。

(※)一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会が認定する「回復期セラピストマネジャー」

◎リーダー(役職)になりたてのとき、壁にぶつかったこと、それをどのように克服したのかをお教えください。

副主任の頃でした。まだ、セラマネの研修に行く前だったので、役職とは何をするべきなのかわかっていなかったですね。臨床の現場では、どんなことでも自分がトップを走って引っ張っていけばよいというスタンスでした。

敢えて言うと、何をするのがわからなかったと言うのが壁だったと思います。

その頃は、PTとして臨床第一だったので、私がとりあえず先頭に立ち、そこに「ついてきてくれるスタッフはついて来てもらえばよい」という考えでした。正直、ついてこられないスタッフもいましたので、そういうスタッフにはフォローをするというよりも、「どうしてついてこないのだろう」と疑問に思っていました。「なぜ一緒に頑張れないのだろう」、「自己研鑽しないのだろう」とか、イライラしていましたが、それは個人の熱量の差はありますよね。

みんながみんな、リーダーになるとその時は思っていましたが、そうではないと後々、気づきました。当時は、リーダーになれるくらい成長してほしいと思っていたので、いろいろとありましたね。

今となっては、スタッフのキャラクターの得意不得意があり、そういう役割を見つけて伝えのが役割かなと思い、随分と丸くなりました。

◎セラピストリーダーとしての地域的な役割は何でしょうか。

地域の特性として、元々農家の患者さんがかなりいらっしゃいますので、お家の構造が昔ながらの和式の家が多いことが挙げられます。土間があったり、広い和室が4つほどつながっていたりするので、そういう家に患者さんをどう帰すのかと考えた時、リーダーとしてこれまで現場でやってきた知識が必要となってきます。和式を知らないスタッフに、どう伝えていったらよいのかということが当院の課題になりますね。

ご自宅の前がすごい坂だったり、普通にご自宅に患者さんご自身が上がれなかったりした場合にどうするのかという中で、これまでの自分の臨床経験が、上に立った時にかなり求められる気がします。

患者さんに、家に帰って何をやりたいかと聞くと、「草取り」という答えが返ってくるように、患者さんが今まで積み重ねた生活の中に帰ることになるので、都会の病院とは生活の帰り方が違います。どうやって、この患者さんの希望を達成するのか、そこに近づけるのかということは今までの経験や頭の柔軟性など、物事の捉え方が影響してくるのかなと思っています。

看護師、MSWとの入退院調整の様子

◎リーダーとして、これだけは身に着けておいたほうがよい、経験しておいた方が良いと思うことをお教えください。

リハビリの職業自体、そこまで歴史があるわけではないので、純粋にマネジメント関連の研修や講義は受けた方がよいと思います。こういう立場で一番気をつけているのは、何か新しいことを始める時に、最初に軸を通してそこからブレないようにすることです。周りには、賛成する人も渋る人もいるので、そこで自分がブレていると決めることも決まらなくなるので、そこはブレないようにしています。

あとは、上から指示が降りてきた時に、自分なりに解釈をして現場にしっかりと理由を添えて説明するようにしています。上がやれと言うからやるのはしっくりこないので、問題を咀嚼する能力、そこはしっかりと育てておくと役に立つ気がします。

また、でしゃばりすぎないようにもしています。自分がやった方が早いだろうことはたくさんありますが、このスタッフに渡せば時間はかかるけどやってくれると思う時には、やらせてみる努力をしています。

◎自分を元気にしたいとき、どんなことをされていますか。

理学療法士としては患者さんと関わる時間が減っていますが、ずっと勉強していたという気持ちもあるので、その分野に関しては若手に負けたくないという気持ちを持っています。しっかり研修も継続しつつ、自分のスキルを常に向上させていきたいですね。

私は、年功序列で見ると、管理者としては上の方になります。当院はまだ若い組織なので、今後スタッフたちが上に立った時にロールモデルというか、今後のための道筋になれるようなマネジメントができるスタッフになりたいと思っています。

また、落ち込んだり、自分が何をやっているのか迷ったりした時は、研修に行くようにしています。治療的な研修であればやる気に満ち溢れているスタッフがいるので刺激を受けますし、マネジメントであれば色々な悩みを持っている人たちと話すことができます。研修に行くことが気分の切り替えになっている気がしますね。お互いに、同じような悩みを持っている人たちと話すと結構、スッキリします。

*:.。.:*:・’☆。.:*:…:*★:・’゜:*:・’゜*;・’゜★゜’:*:.。。.:*:…:*

【インタビュー後記】

安藤さんにインタビューをお願いした際、「自分で役に立てますかね~」とおっしゃっていましたが、「うちのような規模の病院の特長も何かお伝えできることがあるかもしれないので」とお引き受けくださいました。

安藤さんの理学療法士としての臨床でのたゆまない努力と意欲、そしてセラピストリーダーとして経験や壁を乗り越えた軸を伺うことができました。

地域性のリハビリテーションのことも、お話を伺っていて興味深いことがたくさんありました。きっと日本全国、安藤さんの所属されている病院の環境と同じような病院がたくさんあると思います。これからも地域の方々の頼りになるリハビリテーション部のリーダーとしてのご活躍を期待しております!

安藤さん、このたびはお時間をいただきありがとうございました!