横浜市にある上尾医科中央グループの横浜鶴見リハビリテーション病院 リハビリテーション技術科科長の佐伯まどかさんにインタビューしました。

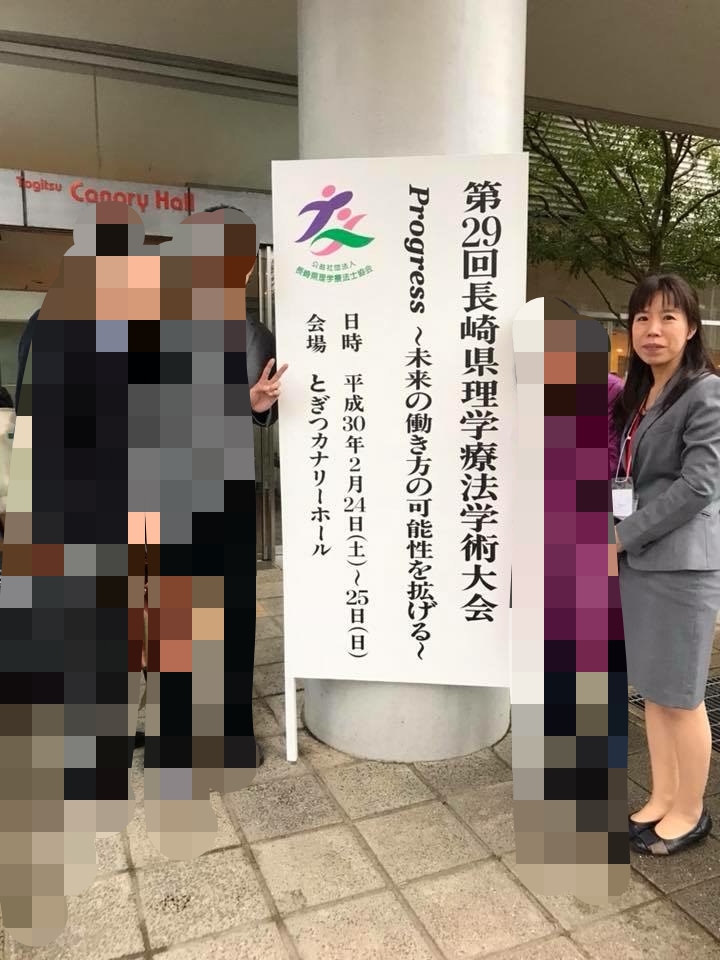

体育大学を卒業されて、仕事をしながら作業療法士の専門学校に通い、資格を取得された佐伯さん。その後、病院で作業療法士として、ケアマネとしてのご経験もあります。

さらに、新病院の立ち上げから、チーム作りで苦労されたこと、現職のリハビリテーション技術科科長としての現状もお話いただけました!

:.。.::・’☆。.::…:★:・’゜::・’゜;・’゜★゜’::.。。.::…:*

◎佐伯さんの所属の病院はこちら

医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院

◎佐伯さんのプロフィール

《ご略歴》

1997年3月 日本体育大学卒業

1997年6月~1999年3月 にいの整形外科 リハビリ助手として勤務

1999年4月 日本リハビリテーション専門学校 作業療法学科(夜間部)入学

1999年5月~2001年8月 緑ヶ丘病院(精神科) リハビリ助手として勤務

2003年3月 日本リハビリテーション専門学校 作業療法学科(夜間部)卒業

2003年4月~2019年7月 さがみリハビリテーション病院 作業療法士として勤務

2016年7月~2018年6月 居宅介護支援事業所 タイム 介護支援専門員として勤務

2019年8月 横浜鶴見リハビリテーション病院へ異動

2021年4月 同 リハビリテーション技術科 科長

:.。.::・’☆。.::…:★:・’゜::・’゜;・’゜★゜’::.。。.::…:*

✅ 佐伯さんのご経歴、セラピストになられたきかっけなど教えてください。

体育大学に通っていた頃、学生生活が楽しくて「一生、学生でいる方法はないかな?」と、思って卒業学年を迎えました。通う学校を探していたときに 『リハビリ』 という言葉が耳に入ってきて興味を持ったのですが、学費の問題もあったので、とりあえず整形外科のクリニックでリハ助手として働き始めました。

クリニックで勤め始めた時は「リハビリと言ったら理学療法士かな~」と安易に思っていましたし、膝が変形したご高齢者に物理療法を行っていました。

そんな日々の中で、

「なんであんなに膝が曲がって痛いのに、毎日病院に来るんだろう?」

「10分間電気を当てるだけで良くなるのかな?病院まで来るの大変じゃないのかな?」

と疑問が湧いてきました。

そんなある日、楽しそうに団欒をしている患者さんを見て「もしかして、毎日病院にお喋りをしに来ているのかな?」と思ったんです。それからOTに興味を持つようになり、昼間は精神科のリハ助手として働いて夜間のOT養成校に通うこととなりました。

その後、上尾中央医科グループ(埼玉県上尾市に本部)のさがみリハビリテーション病院での勤務を経て、2019年8月に現在の横浜鶴見リハビリテーション病院に異動になりました。その間、さがみリハビリテーションに併設をしていた居宅介護支援事業所で、2年間ほど介護支援専門員(以下、「ケアマネ」)として働きました。ケアマネとしての経験は、いろいろ考え方を深める機会になり、本当に良い経験だったと思っています。

― 居宅介護支援事業所へは、自らの希望で行かれたのですか

そうです。さがみリハビリテーション病院でOTとして仕事をしていた時、回復期や通所も経験したのですが、ケアマさんとセラピストとの考えがどうしても擦り合わなくて・・・。「ケアマネさんは、なんでそんな考え方するんだろう・・・」とずっと思っていました。「実際にケアマネをやってみたら分かるかもしれない!」と思って、上司に頼んでみたら難なく許可がおりたので、やってみることになりました。

ケアマネをやり始めた時はリハ科の管理者との兼務だったので、居宅の上司のはからいで3人だけ担当をすることとなりました。ただ、ケアマネの仕事って突発的な事が多くて、担当は3人だけなのですが、とても忙しかったんです。担当が少なくても多くの時間を居宅の事業所で過ごしていたので、それならばと最終的には15人ぐらいの利用者さんを担当していました。

― ケアマネの2年間の経験は、現在、ケアマネさんとの関係性にいい影響はありましたか。

とてもありました。ケアマネジメントはものすごい難しい仕事だというのを知りましたし、ケアマネさんを以前よりもずっと!ずっと!尊敬をするようになりました。

また、ひと月の仕事の流れや新規の担当を持つときの情報収集の大切さ、ケアマネの立場で欲しいと思っている情報を積極的に病院に依頼する難しさも知りました。ケアマネジメントはとても幅広い知識が必要なのですが、自分はリハ職の知識があるのみで他の知識が足りなくて、とても苦労をしました。この経験を通して、良いケアマネジメントをするためにケアマネさんが必要としている情報を補うような情報提供ができればと思っています。

あと、色々な大変さを知ったことで、ケアマネさんと話していても全くイライラしなくなりました(笑)

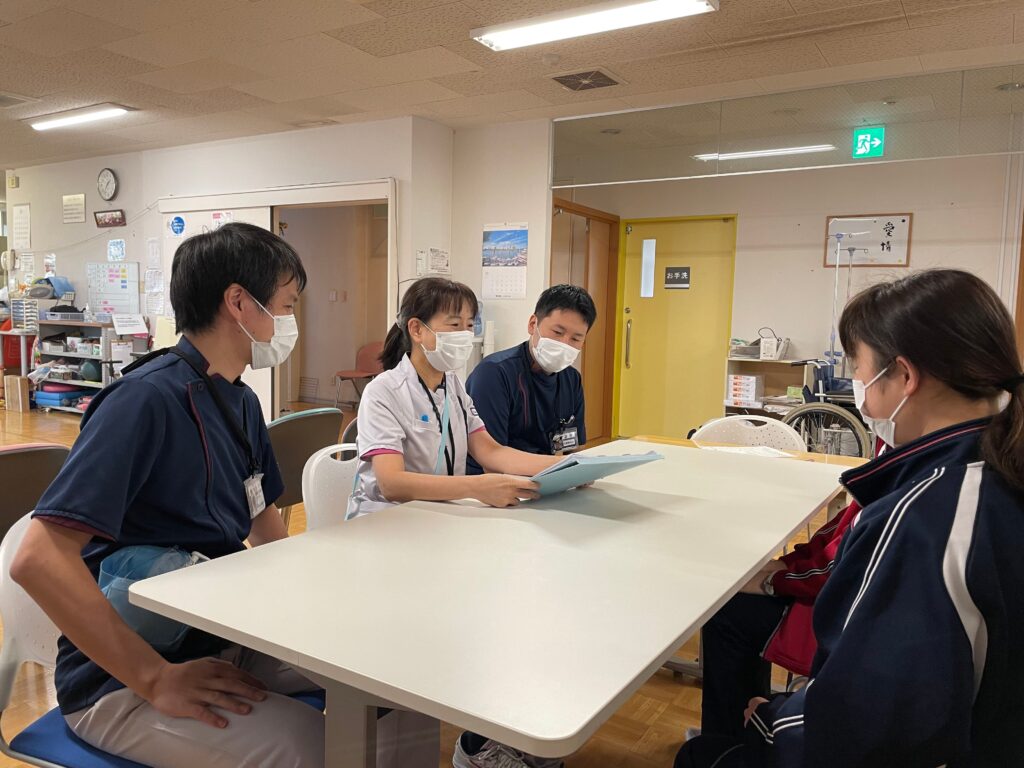

✅ 横浜鶴見リハビリテーション病院リハビリテーション技術科のご紹介(特徴など)をお願いいたします。

当院が開院するにあたり、様々なリハビリテーション機器を導入しました。体にリフトを付けて体重を支えた状態で歩く練習ができたりとか、数台の電気刺激の機器があったりとか、当院に来るまで私が扱ったことがない機器が多くあります。改めて、今後のリハビリテーションは“機器”が効果を出してくれるものはそこにゆだねて、“人”が介入すべきことと分けて考えることが必要だと思いました。だからこそ、機器を使いこなせるセラピストを育成して患者様に還元できる病院になりたいと思っています。

― 開院して3年目とのことですが、地域での病院の認知度や密着度はいかがですか

今年度、開設後に初めて近隣の地域ケアプラザ(横浜市の各地域での福祉保健活動や交流の拠点となる在宅介護支援施設)に挨拶に行きました。その時、地域の方々に言われたのが、「せっかく病院ができて色々やり取りができると思ったのに、全然関われなくてダメな病院だと思っていました。」と。

開設の忙しさにかまけて、院内のことで手一杯になっていたので、こういった言葉を聞けたのはとても良かったと思っています。地域住民の方のご意見をもとに院内で地域支援事業を企画して、いよいよという時でしたが、日本中で感染症が蔓延して企画が流れてしまいました。

当院は災害時に地域を支える病院でもありますので、防災訓練など地域の方と一緒にやっていこうという話も出ています。地域ニーズにお応えするにはまだまだ力不足な点はありますが、一つ一つ取り組んでいきたいと思っています。

― 開院当時、一番大変だったことはどんなことでしたか。

一番大変なことは、多くの管理者がいる中で各々が思っている「正義」が違うことでした。何を優先するか、どの基準でルールを決めていくかという統制が取れない中で一気に動き出したので、私が考える優先度と他の管理者が考える優先度が乖離していたんです。そのすり合わせが、ものすごく大変でした。

例えば、病院経営では法令遵守は自分の中では一番大事なことだったんですけど、そういうものに触れてこなかった管理者の場合、それよりは「リハビリの質が大事」、「患者さんを看ることが大事」といった事に重きを置いていたので、それも大事ではあるのですが、「まずはここを押えておかないと先に進まない」ということが沢山ありました。

その後、2年ぐらい経ってからでしょうか。「あ~。やっと仕事する仲間になれたなぁ」という感覚がありました。意見のすり合わせを何度も何度も積み重ねて、自分の考えを話し、みんなの考えを聴いて、お互いを少しずつ理解していった2年間だったように思います。

✅ 佐伯さんは部署運営の責任者ですが、PTOTSTという3職種のチームワークをよくするためのコツなどありましたらお教えください。

私は作業療法士ですが、PTやSTがきちんと土台を作っているところでOTが行えると、とても効率的に作業遂行の目標達成ができるという経験をしてきました。それは「逆もまたしかり」で、PTやSTが上手くいっていないと、OTが進まないということもあります。私はPTやSTとの連携がないとOTの仕事は円滑にできないと強く感じているので、必要としている一方で、必要とされるPTやSTであって欲しいなぁという思いがあります。

他の職種の役割を「理解」して「期待」して「信頼」をすることがチームワークにはつながるのではないかと思っているので、お互いを知るためにもPTやSTの管理者と今の課題やお願いしたいことは見かけたらすぐに話すようにしています。

✅ 部署の責任者は、部署の成果も求められますが、成果を出すために取り組まれていること、例えば部下へのアプローチなどもお聞かせください。

自分たちの成果は、患者さんや利用者さん、地域の方々への貢献度だとは思っているのですが、貢献度合いを数値で推し量るのはとても難しいです。一方、予算達成は、病院がその地域で存続していくために大事なことだと思っています。だから数値的な目標というのはクリアをしなくてはいけないと、自分は認識をしています。

ただ、当院は若いスタッフがとても多いので、そのスタッフに「予算達成だ!」みたいなことを言ってしまうと、お金稼ぎのリハビリテーションみたいな視点になるのはすごく嫌だなぁとは思っています。

例えば、「リハビリの量=利益」ということに繋がるのであれば、いかにリハビリの量が患者さんにとって大事であるかということ、また、予算達成をすることで新しい機器の購入ができ、患者さんにとってメリットがあるかということを伝えるようにしています。そのため、当院の予算や目標については自分なりに把握しつつ、スタッフへの落とし込み方は言葉を変えるというか、ちょっと工夫をして伝えています。

✅ 佐伯さんがリーダー(役職)になりたてのとき、壁にぶつかったことはありましたか。

管理者になって仕事が増えたというのは最初の頃感じたことでした。忙しくなってくると「なんであの人は手伝ってくれないんだろう」とか考える時期があり、その時学んだのは過度に人に期待をしないということでした。

期待をすると、「なんでしてくれないの」といった感情が生まれて、すごく自分がイライラしてしまいます。期待をしないとちょっとやってくれるだけで“喜びもひとしお”というか。そんな経験を通して、自分の価値観にはめ込み過ぎないというのは大事なことなんだと思うようになりました。「これぐらいやって当たり前でしょう」とか当てはめてしまうと、そこで齟齬が起きるのでイライラするんだなと・・・。そう思って、そうするのはやめようと思いました。

✅ 佐伯さんがリーダーとして活動するとき、軸としていること、大事にしていることがあればお教えください。

「自分たちは誰のために仕事していますか?」

このことを自分も常日頃から忘れたくないと思っているのと、みんなにも見失わないでほしいと思っています。目の前にいる患者さんやご家族のために仕事をするのが私たちの基本です。それが忙しさで自分のことで手一杯になってしまうと、リハビリをこなすことに必死になり、患者さんやご家族のことが二の次になってしまうことも正直あります。

そのような仕事の仕方では、私たちがいる意味が無くなってしまいます。「○○をやっておけば、患者さんやご家族にとって、もっと良かった」ということは沢山あるのに、それを振り返ることもできなくなってしまいます。精神的には余裕を持って、基本を忘れずに真摯に向き合っていく姿勢は管理者として見せていきたいと思っています。

✅ 佐伯さんのご経験から、リーダーとして、これだけは身に着けておいたほうがよい、経験しておいた方がよいと思うことをお教えください。

経験してきたから言えることなのですが、人の話をきくことだと思っています。“もんがまえ”の「聞く」ではなくて、“みみへん”の「聴く」という、この言葉の違いを知っておくと良いと思います。

私は突発的なことが起こると、「えー、なんでそんな事になっちゃったの!!!」と、感情的になってしまうことがあります。感情的にならないためにも、起きた事象に関して確認しようとか、当事者にきいてみようとか、当事者が何でそういう行動をしたのか「聴く」癖をつけておくと良いと思います。自分が喋るより、相手に喋ってもらうには「聞く」と「聴く」とでだいぶ差があるんだなぁと感じます。

それと、“報連相”です。“報連相”の能力は、管理者になるとより重要であるというのを実感しています。良い管理者は、いろんな人と細々話して相手の考えもわかっているし、自分の考えも相手がわかってくれているという関係性を作れています。管理者として報告・連絡・相談の能力を高めることに取り組んでいくと、仕事がしやすくなると思います。

✅ これからのご自身のキャリアデザインがあればお教えください。

私は、「こうなりたい!」と思って計画をして今の立ち位置があるわけではなくて、目の前のことで「ちょっと気になるな」、「これ面白そうだな」ということに手を出していったら今の自分になったというキャリアの積み方をしています。

当院に異動する前は、「定年になったら何しようかな~」と、呑気に考えていたのですが、異動後に読んだ小説に、仕事は好きだけど歳を重ねて仕事を辞めざるを得なくなるストーリーが書かれていました。それを読んだら「自分が望まなくても仕事ができなくなる時がある」「仕事ができる期間は限られている」というのをヒシヒシと感じました。その時、今の自分のこの肩書きがあることでできることは結構多いと思ったんです。そう思うと、出来ることはやっておきたい気持ちが湧いてきました。

また、ケアマネを2年間やった中で「看取りの経験」をしたのは、大きなターニングポイントだったと思っています。その時に今の医療だと「死ぬ」ということを選択するのがなかなか難しいとか、家族として納得できるような看取り方があるんだというのを目の当たりにしました。今後、どのような仕事に就いたとしても目の前にいる人の「寂しい思い」や「悲しい思い」が減るような支援をしたいというのは変わらないのかなぁとは思います。何になるのかはわからないですけど、今はそう思っています。

✅ 最後に、自分を元気にしたいとき、どんなことをされていますか。

本当に元気のない時やストレスがのし掛かっている時は、愚痴を聴いてもらいます。そういう関係性の人が数人いるんですよね(笑)。発散したら、解決をする手段を模索するというのも元気になる手段かと思います。あと、仕事とは全く別の行動をすることもあります。例えばライブに行くとか、スノーボードに行くとか、海に行くとか。

あと、「無理して元気にならない」というのも策として持っています。「いつかは浮き上がってくる~」と思って、低空飛行を続けます。

:.。.::・’☆。.::…:★:・’゜::・’゜;・’゜★゜’::.。。.::…:*

【インタビュー後記】

佐伯さんにインタビューを依頼したきっかけは、回復期リハビリテーション病棟協会での自院にのことのプレゼンテーションを拝聴したことでした。

大変快活で、わかりやすく、ご自身の病院、取り組んでいることをお話されている姿に「一目ぼれ」でした。

どのようなご経歴なんだろう、なぜこんなに自信をもってお話ができるのだろう、魅力いっぱいなところに惹かれ、インタビューをしたところ、期待していたとおりのお話を伺うことができました。

インタビューで印象的だったのは、何かを求めているというより、「目の前にあることにとにかく懸命に取り組んでいる」ということでした。

そのご経験がスキルとなり、次の目の前のことを確実に実践されるのが佐伯さんなんだなぁと。

佐伯さん、お忙しいところありがとうございました!

編集長 下田静香